2010年03月11日

NLP

今回は、NLP(神経言語プログラミング)について、

書こうと思っていましたが、

うまく、読んだ本をまとめられなかったので、

NLPについては、

以下にwikipediaのリンクを貼っておきます。

神経言語プログラミング

そして、私が1冊の本を読んで、得た感想は、

NLPは、本を読んで理解するものではなく、

繰り返し、自分が体験(練習)して習得するものであり、

具体的には、コーチングを勉強することが、近道では、ないかと思いました。

いずれにしても、心理学者やカウンセラーを目指す人以外は

それらは、普段の円滑なコミュニケーション

つまり、よりよい人間関係を築くことに役に立てることができるもだと考えます。

そして、その土台になるのは、やはり

「人は、皆違う。」ということでしょうか?

私たちは、その殆どを言葉を通じて

コミュニケーションをしています。

しかし、その言葉の意味やそして

そこから、想像することや感情は

それぞれ、微妙に違います。

例えば、「雨が降っている」という現象は

ハイキングに出かける予定のある人には

悲しい天気です。

つまり、

その人には

「残念だね」などの言葉が相応しいと思いますが、

日照続きで、雨を待っていた農家の人なら

喜ばしい天気です。

すると

その人には

「よかったですね」などの言葉が相応しくなります。

これは、単純な例ですが、

人間は、過去の体験や経験によって生まれた価値観というフィルターを

通して、物事を判断します。

そして、それらは、人の数だけあるでしょう。

つまり

極論すれば、「人と人のコミュニケーションは、難しく本当にわかりあえには、時間がかかる」

と思います。

だからこそ

円滑なコミュニケーションを図るには、

相手の話を徹底的に詳細に渡って「聴く」ということが

大切だと思います。

しかし、実際には、自分の話したいことや、自分の感情を

相手にぶつけることが多いのではないでしょうか?

そういう僕もそうです。

ですから、NLPにしても、コーチングにしても

繰り返し練習をして、経験とともに

そのスキルがUPしていくものだと理解しました。

だから、本を一度読んでも、それをまとめることは出来ませんでした。

さぁ、今日も大きい予約があります。

まずは、トイレ掃除からはじめます。

書こうと思っていましたが、

うまく、読んだ本をまとめられなかったので、

NLPについては、

以下にwikipediaのリンクを貼っておきます。

神経言語プログラミング

そして、私が1冊の本を読んで、得た感想は、

NLPは、本を読んで理解するものではなく、

繰り返し、自分が体験(練習)して習得するものであり、

具体的には、コーチングを勉強することが、近道では、ないかと思いました。

いずれにしても、心理学者やカウンセラーを目指す人以外は

それらは、普段の円滑なコミュニケーション

つまり、よりよい人間関係を築くことに役に立てることができるもだと考えます。

そして、その土台になるのは、やはり

「人は、皆違う。」ということでしょうか?

私たちは、その殆どを言葉を通じて

コミュニケーションをしています。

しかし、その言葉の意味やそして

そこから、想像することや感情は

それぞれ、微妙に違います。

例えば、「雨が降っている」という現象は

ハイキングに出かける予定のある人には

悲しい天気です。

つまり、

その人には

「残念だね」などの言葉が相応しいと思いますが、

日照続きで、雨を待っていた農家の人なら

喜ばしい天気です。

すると

その人には

「よかったですね」などの言葉が相応しくなります。

これは、単純な例ですが、

人間は、過去の体験や経験によって生まれた価値観というフィルターを

通して、物事を判断します。

そして、それらは、人の数だけあるでしょう。

つまり

極論すれば、「人と人のコミュニケーションは、難しく本当にわかりあえには、時間がかかる」

と思います。

だからこそ

円滑なコミュニケーションを図るには、

相手の話を徹底的に詳細に渡って「聴く」ということが

大切だと思います。

しかし、実際には、自分の話したいことや、自分の感情を

相手にぶつけることが多いのではないでしょうか?

そういう僕もそうです。

ですから、NLPにしても、コーチングにしても

繰り返し練習をして、経験とともに

そのスキルがUPしていくものだと理解しました。

だから、本を一度読んでも、それをまとめることは出来ませんでした。

さぁ、今日も大きい予約があります。

まずは、トイレ掃除からはじめます。

2010年03月08日

学び多き書

毎月購読している2つのうちの一つである

「致知」の4月号は、僕にとってとても、心に響く記事が

多くありましたので、紹介させて頂きます。

◆再建したホテル

何度も経営陣が変わっても、何年も赤字が続いたホテルを

2年半で黒字にした一人の女性経営者が言われたお言葉

「自分を育てる3つのプロセス」

1、笑顔

2、ハイと肯定的な返事ができること

3、人の話を肯きながらきくこと

これは、そのホテルで働く社員さんに伝えた言葉です。

すべての繁栄は、人から始まる。

つまり、一人ひとりの成長・繁栄がそのままその人達が属する

組織や集団を繁栄させたということがわかります。

◆石原都知事と渡部昇一さんの対談より

国家の見識は、政治の見識。

そして、それは、人間の見識

(中略)

一人ひとりがしっかりとした見識を養わなければならない。

それこそが、真の繁栄に繋がる身とだと私は、思います。

今の日本を本当に変えられるのは、民主党でも、鳩山さんでも、国会議員でもなく

国民一人ひとりの意識だということだと感じました。

以上の2つの記事より

結局、一人ひとりが自ら成長することが、その組織やひいては国家、世界を

繁栄させることであり、それがまた一人ひとりの繁栄に繋がる。

そして、リーダーの役目とは、そのことに気づかせ、成長するお手伝いを

することである。

という内容だと理解し、共感いたしました。

そのために。、リーダーはどうあるべきか?

ということについて書いた記事があったので

また、改めて、UPさせて頂きます。

2010年02月20日

幸せの邪魔をするのは・・・

誰もが、幸せになりたいと願って生きています。

しかし、現実はなかなか自分の思うようにはいきません。

例えば、昨日のカップリングパーティーでも

見事カップルになられた方もいらっしゃれば、

想いが届かず、うまくいかなかった人もいます。

仕事で、一生懸命努力をされているのに、報われない方も

いらっしゃるでしょう。

生まれてきたお子様が、健康でなかった方もいらっしゃるでしょう。

「なぜ、自分だけが、こんなに辛いおもいをしなければ、ならないのか?」

「どうして、うまくいかないんだろう」

そんな風に思う時も、人生には幾度もおとづれるでしょう。

では、どうして、自分の思うとおりに、事が進まず、幸せを感じることが

できないのでしょう。

その事に、関して上記の二つの本を通して

私が感じたこと。理解したことを書きます。

なぜ、人生は思う通りならず、うまくいかないことがあるのか?

それは・・・

自分自身にエゴ(自我)があるからです。

いい車が欲しい

服がたくさん欲しい。

美味しいものをたくさん食べたい。

お金が欲しい。

子供には、いい学校にいってもらいたい。

旦那には出世してもらい、もっと稼いできて欲しい。

妻には、もっと笑顔で迎えてもらいたい。

あいつより出世したい。

あの人と付き合いたい。

私は、正しいことをしている。

あの人は、間違っている。

私は、世の中で役にたつ人間だ。

あんな上司の下では、働きたくない。

これらは、全て自分自身の考えを通じて持った欲望

つまり、(自)我です。

思いを持つから、思い通りにいかないのです。

思いが強いから、どうしてもそれを達成したい。

思いが強いから、出来なかったらどうしよう。

と悩むのです。

思いを持たずに、

過去を悔やまず、

未来に不安を持たず、

ただ、今目の前にある現実も

過去もこれから来る未来も

全て、受け入れる。

思いを持たなければ、悩むこともありません。

自分は、どうしてうまくいかないだろうと

悩むこともありません。

ありのままを受け入れ、感謝する。

小林正観さんの本に次のような言葉ありました。

また、塩沼亮潤さんの本には、次のように書かれています。

では、思いや夢や目標をもつことは、間違っているのか?

明確には、わかりませんがそれは、おそらく違うでしょう。

夢や目標・欲があるからこそ、文明は発達し、人は成長してこれたと思います。

ただ、その結果に執着しすぎるのは、いけないと言うことでは、ないでしょうか?

再び、小林正観さんの本からの引用です。

こう、考えると気持ちが楽になるはずです。

気持ちが楽になると、脳が活発に動き、いろんな知恵も生まれ

そして、体に力がみなぎってきます。

そして、塩沼亮潤さんの本には、こう書かれています。

私は、上の二つの文章から下記のように思います。

やるだけの事をやれば、後は

「運を天にまかせる」

つまり、あとは

神様が決めることだと。

そして、それが良くても悪くても

その結果に、感謝し

また、挑戦と努力を続けていくことが人生であり、

世の中に

幸せも不幸もない。

それを決めているのは、自分自身の心である

と思いました。

しかし、現実はなかなか自分の思うようにはいきません。

例えば、昨日のカップリングパーティーでも

見事カップルになられた方もいらっしゃれば、

想いが届かず、うまくいかなかった人もいます。

仕事で、一生懸命努力をされているのに、報われない方も

いらっしゃるでしょう。

生まれてきたお子様が、健康でなかった方もいらっしゃるでしょう。

「なぜ、自分だけが、こんなに辛いおもいをしなければ、ならないのか?」

「どうして、うまくいかないんだろう」

そんな風に思う時も、人生には幾度もおとづれるでしょう。

では、どうして、自分の思うとおりに、事が進まず、幸せを感じることが

できないのでしょう。

その事に、関して上記の二つの本を通して

私が感じたこと。理解したことを書きます。

なぜ、人生は思う通りならず、うまくいかないことがあるのか?

それは・・・

自分自身にエゴ(自我)があるからです。

いい車が欲しい

服がたくさん欲しい。

美味しいものをたくさん食べたい。

お金が欲しい。

子供には、いい学校にいってもらいたい。

旦那には出世してもらい、もっと稼いできて欲しい。

妻には、もっと笑顔で迎えてもらいたい。

あいつより出世したい。

あの人と付き合いたい。

私は、正しいことをしている。

あの人は、間違っている。

私は、世の中で役にたつ人間だ。

あんな上司の下では、働きたくない。

これらは、全て自分自身の考えを通じて持った欲望

つまり、(自)我です。

思いを持つから、思い通りにいかないのです。

思いが強いから、どうしてもそれを達成したい。

思いが強いから、出来なかったらどうしよう。

と悩むのです。

思いを持たずに、

過去を悔やまず、

未来に不安を持たず、

ただ、今目の前にある現実も

過去もこれから来る未来も

全て、受け入れる。

思いを持たなければ、悩むこともありません。

自分は、どうしてうまくいかないだろうと

悩むこともありません。

ありのままを受け入れ、感謝する。

小林正観さんの本に次のような言葉ありました。

「100%幸せな1%の人々」とは

思いをもたず、

今、恵まれていることに気づいて

感謝をしている人々です。

また、塩沼亮潤さんの本には、次のように書かれています。

ありのままに与えられた環境を受け入れて、

常に感謝をし、心豊かに過ごすこと。(中略)

「人生というのは、あなたの思い通りにならないようにセッティングされています。

それをどう克服するのか、そこからどう感謝の気持ちを導いてくるか、これが人生という試合の内容です。」

試合の相手は、

「それは、自分自身です。」

では、思いや夢や目標をもつことは、間違っているのか?

明確には、わかりませんがそれは、おそらく違うでしょう。

夢や目標・欲があるからこそ、文明は発達し、人は成長してこれたと思います。

ただ、その結果に執着しすぎるのは、いけないと言うことでは、ないでしょうか?

再び、小林正観さんの本からの引用です。

「こうでなければイヤだ」と執着せずに、

「ならなくても、いいけど、なったらいいな」

と考えると、不思議な力が助けてくれる。

こう、考えると気持ちが楽になるはずです。

気持ちが楽になると、脳が活発に動き、いろんな知恵も生まれ

そして、体に力がみなぎってきます。

そして、塩沼亮潤さんの本には、こう書かれています。

人生とは常に挫折と挑戦の繰り返しです。

上手でも下手でも心を込めて実践することに

人生の意義があるように思います。

みんなで幸せになれるように、

それぞれが自分のできる範囲内で努力をしていけば、

必ず道は開けると信じています。

私は、上の二つの文章から下記のように思います。

やるだけの事をやれば、後は

「運を天にまかせる」

つまり、あとは

神様が決めることだと。

そして、それが良くても悪くても

その結果に、感謝し

また、挑戦と努力を続けていくことが人生であり、

世の中に

幸せも不幸もない。

それを決めているのは、自分自身の心である

と思いました。

2010年02月18日

すべてがあなたにちょうどいい

お釈迦様の言葉に次のような言葉があります。

すべてがあなたにちょうどいい

今のあなたに、今の夫がちょうどいい

今のあなたに、今の妻がちょうどいい

今のあなたに、今の子供がちょうどいい

今のあなたに、

今の親がちょうどいい

今のあなたに、

今の兄弟がちょうどいい

今のあなたに、

今の友人がちょうどいい

今のあなたに、

今の仕事がちょうどいい

死ぬ日もあなたにちょうどいい

すべてがあなたにちょうどいい

上記は、小林正観さんの「100%幸せな1%の人々」

の中の第5章からの抜粋で、

主に人間関係について書かれていることだと思いますが、

この

「すべてがあなたにちょうどいい」

という言葉、僕をとても楽にさせてくれる言葉です。

仕事で思う通り、売上が上がらなかったり、

失敗をしてしまったり、

自分の収入や支出状況や

自分の嫌な性格も

あるいは、連絡を待っている人から

連絡がこなかったり、

誰かに自分の想いが伝わらなかったり、

会いたくない人と会ってしまったり、

つまらないことで、言うと

見たい番組を録画できていなかったとか

とにかく、自分の思い通りにいかなった時に

いつも

心でこうつぶやきます。

「すべてがちょうどいい」

そうすると心が楽になります。

人間には、自我があります。

これが、自分の思い通りにいかないという

根源です。

このことについては、

また改めてUPしたいと思います。

2010年02月16日

限界への挑戦

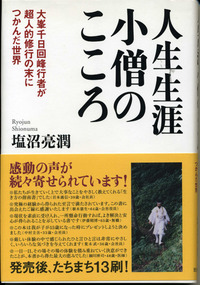

この本からの、学びをご紹介いたします。

「肉体的にも、精神的にもギリギリの状態のところに

自分自身を追いやって、その場所にしか咲いていない

悟りの花みたいなものを見て帰ってくる。」

この本の著者 塩沼 亮潤さんは、

史上2人目となる

大峯千日回峰行を達成された方です。

大峯千日回峰行というのは、

年間約百二十数日を足掛け9年で

千日 片道24km 往復48km

標高差 1355mの山道を

1日16時間かけて、歩く行だそうです。

そして、この行は、いったん入ると

休むことができません。

雨の日も、風の強い日も

高熱を出そうと、足を骨折しようとも

続けなければ、なりません。

もし、やめる時は、自害するしかないという

厳しい行だそうです。

それほど厳しいものではないかもしれませんが

この行は、私たちにたとえると仕事にあたるのでは

ないでしょうか?

最近では、ちょっと風邪を引いたとか

頭が痛いという理由で仕事を休んだり

仕事が面白くない

人間関係がちょっと嫌と言う理由で

簡単に仕事を辞めてしまう若者が増えていますが、

それでは、何にも得ることができない。

苦しいことを乗り越え

打ち勝ち

限界のギリギリまで

頑張って初めて

何かを掴むことができるのではないでしょうか?

そう考えると、

私もまだまだ

限界まで

毎日を過ごしているとは

言えません。

ついつい楽をしてしまう日もあります。

怠けてしまう日もあります。

この本を読み、

まだまだ、自分は一生懸命

毎日を生きているとは

いい難く

逆にいえば

まだまだ、

成長することができる

気づかされました。

2010年02月12日

全ての人におすすめする本

先輩、経営者のZEALオーナーさんが、ブログで紹介されていたので、

気になって、買った本ですが、

とても、素晴らしい本です。

本を読んでいると、

その著者の性格というか、感情というものが

伝わってくるような気がします。

写真などをみていると、お声や話し方も想像できます。

もちろん、正しいかどうかは、確認したことがありませんが・・・

明るい感じの方、楽しい感じの方、落ち着いた感じの方、

そして、本を通じて、その人の感情が伝わってくる気がします。

そういう点で、申し上げると、

この著者 、塩沼 亮潤さんは、

とても、落ち着いた、1点の曇りもない

穏やかな心が伝わってきます。

そして、凛とした空気が伝わり、

本を読んでいると、心が洗われていくようです。

いくつか、私が気になった言葉を少しづつ紹介したいと思います。

今回は、私が、とても勇気付けれられた言葉、

「99%、駄目といわれていても、1%でも可能性があれば、続けるべきです。」

今年は、私にとっても一番踏ん張りどころの年であると思っています。

非常に勇気を頂いた言葉です。

2010年02月06日

祝福神

先日の節分の恵方巻きの具は、七福神にちなんで

7つの具を巻き込みますが、

今回は、小林正観さんの

「100%幸せな1%の人々」という本から

言葉の七福神をご紹介します。

・嬉しい

・楽しい

・幸せ

・愛している

・大好き

・ありがとう

・ツイテル

この言葉を少しもじって「祝福神」というそうです。

これらの言葉を常に、口にしていると

心も体も元気になるそうです。

Oリングというのを皆さんは、ご存知でしょうか?

聞き手の手のひらを、上に向け、

親指と人差し指で、アルファベットの「O」の文字をつくります。

「つらい、悲しい、つまらない」などの言葉を言った後に、

指に力を入れて、Oリングを開かないようにして

誰かにこのOリングを開けてもらいます。

簡単に開いてしまいます。

しかし、「祝福神」の言葉を唱えたあとに

同じようにやると、

Oリングは、開きません。

心と体が連動している証拠だそうです。

こんな、すごくわかりやすくて

興味ぶかい事がこの本には、たくさん書いてあります。

実は、この本を、友達にしばらく貸していたのですが、

昨日、突然帰ってきました。

ここ最近、少し悩んでいたことがあったのですが、

また、この本を開いて、

気持ちが、すぅっーと楽になりました。

生きていると、偶然に思えることでも

実は、必要な時に、必要なものが与えられるようになっているようです。

この本は、悩みを持っている方、全ての人に、おすすめしたい本です。

きっと、心が楽になると思います。

2010年01月31日

可能性は眠っている

今回も本のご紹介です。

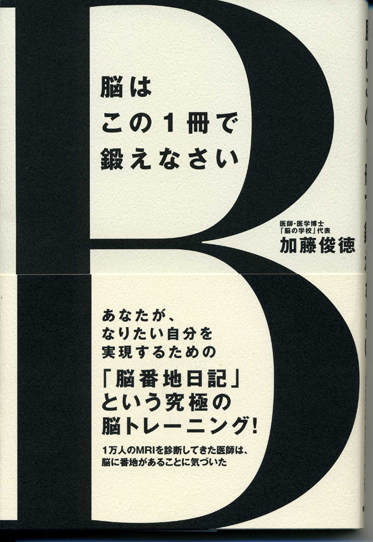

前回の本「脳はこの1冊で鍛えなさい」にも書いてありましたが、

人間の脳は、ノーベル賞を人も、世界一早走るアスリートも

私のように普通の人も、99.5%は同じで

違うのは、わずか0.5%だそうです。

では、なぜ差が出るのかというと

前回の本では、脳のどの部分が活性化しているか、眠っているか?

今回では、どの遺伝子にスイッチオンされているか、オフとなっているか?

の違いだそうです。

つまり、それらを意識することで、人間には、無限の可能性があると言っても過言ではないかもしれません。

そのためには、

まず

自分がどんな人間になりたいのか?

どんな仕事がしたいのか?

どんな人と恋をし、結婚し

どんな風に子供を育てたいのか?

などの目標を明確に定める必要があります。

この目標設定をする上で、興味深いことが書いてあったので

紹介します。

◆「笑顔は伝染する」

これは、「感情は、風邪のように伝染する」という

ダニエル・ゴールドマンの言葉ですが、

人間の脳には、ミラー・ニューロンという神経細胞の

働きによって、他人の心を読み取るという機能を支えているらしいのです。

これは、集団で生きていく為にできた機能だと考えられていますが、

ここで、興味深いことは、

相手の感情を読み取り、

そして

他人の喜びを自分の喜びとして感じたときに、

いい遺伝子のスイッチがオンになるそうです。

人間のDNAには、利他的な遺伝子が存在するようです。

すなわち、目標設定する上で

他人の喜びとなり、そしてそれがまた自分の喜びとなるような

目標設定がPOINTではないかと思いました。

この本は、筆者が小学生でも読めるようにと

わかりやく書いていますので

15分ぐらいで読めますよ!

最後にこの本の中で、もっとも簡潔に

遺伝子にスイッチをいれる3つの要因をご紹介します。

1、明るい

2、前向き

3、笑い

僕もこの3つを心がけて1日頑張ります!

2010年01月30日

脳を鍛える

最近、僕が興味を持っているものに

脳科学があります。

これは、単純に

木村拓哉さん主演の

「Mr.BRAIN」が面白かったからです。

この本に、よると

最近の脳トレというゲームでは、脳は鍛えられないそうです(ガーン!)

そして、脳を鍛えるということは、単に頭がよくなるとかではなく、

運動能力、言語能力、発想力など

また、性格も

脳を鍛えることによって、

なりたい自分になれるそうです。

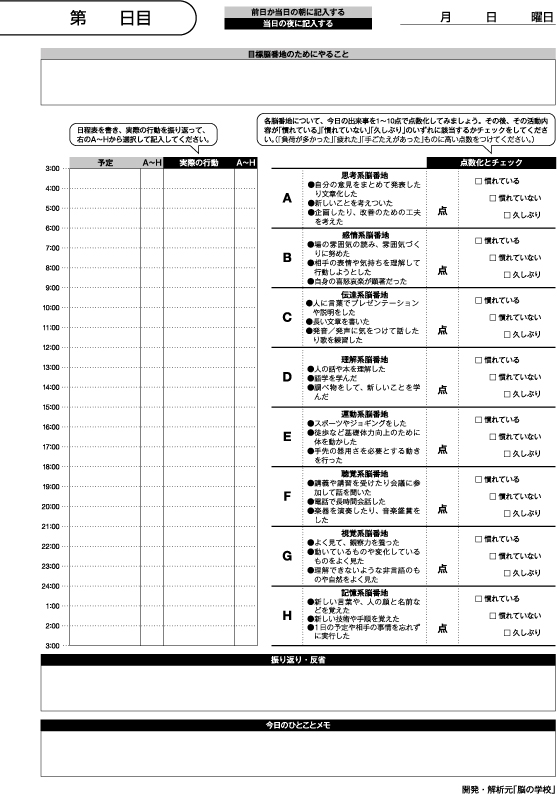

脳の鍛え方は下記の、脳番地日記をつけることからはじまります。

普通のスケジュール表に、どの脳を使っているかを書き足すだけです。

これによって、振り返り(自己への気づき)があり、

そして、その気づいた長所あるいは、短所を鍛えることに

よって、自己を改善していく。

その際に、脳の中身は、いくつになっても成長していくそうです。

つまり、私はこの本を読んで、思ったことは、

やはり

性格や能力は、自分の努力しだいで改善できるということです。

では、今日も頑張ってきます!

2010年01月09日

ローマは1日にしてならず

本日も多くのお客様がご来店され

そして、スタッフさんが

ヘトヘトになりながらも頑張ってくれたことに感謝しているどんこいです。

先日の「仕事の報酬は、学び成長すること」について

さらに進めたい思います。

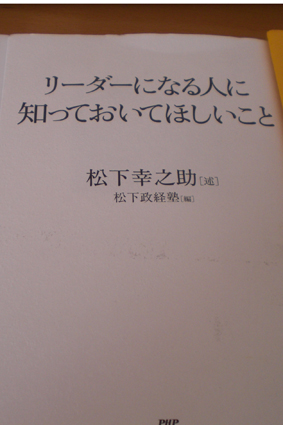

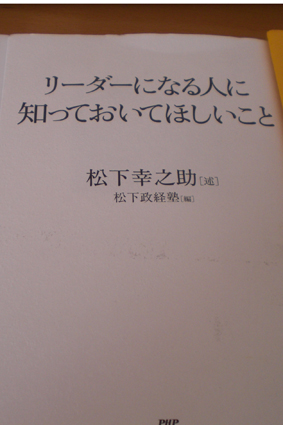

松下幸之助翁 著の

「リーダーになる人に知ってほしいこと」

の中で、以下の様なことが書かれていました。

以下 抜粋

上記の文章を僕なりに仕事にあてはめてみると、

どんな仕事でも、覚え始めや、やり始めは面白いものである。

人間には、知識欲という欲望があるから

新しいことを知ることや新しいことにチャレンジする時は、面白いもである。

しかし、少し慣れてくると、

飽きが来て、退屈になったり

億劫になったり、面倒くさくなったりして

「この仕事は、自分には、向いていない」

「この仕事は、つまらない」

と言って、手を抜いたり、、極端な場合は

会社を辞めてしまう。

しかし、これでは、本当の仕事の面白さがわかったとはいえないし、

さらに、つらいことや嫌だなぁと思うことでも

毎日続けることで、初めて、人生の修養となり

そして、それが自分の成長となる。

また、そこで得た技術や知識そして精神的修養こそが

自分の宝となるのである。

「一芸に秀でるものは万芸に通ず」

といいます。

例え、掃除でも、精魂をこめ、毎日続けていくと

10年もやれば、それは、どんなことにでも通用する

大きな自分の力となる。

そういう風に僕は、解釈しました。

昨年の11月に、長年勤めていただいていた

開店準備をしてくれていた方が退職されて以来、

僕も、毎日お店の玄関の掃除、トイレ掃除、全部屋の畳と床の雑巾がけを行っています。

僕も最初は、掃除することが楽しく何の苦痛もありませんでした。

ところが、毎日の中で、他にやることがあったり、

体調が優れず、

「今日は、もう掃除をしたくないなぁ」と

最近では、毎日思います。

でも、そんな時にこの本に出会い

掃除のときは、他の事を考えずに

どうすれば、早くて綺麗にできるか?

やり残しはないか?

などを考えながら、掃除だけに集中するようにしています。

僕の友達で、もう10年以上も

自分の会社のトイレ掃除と床掃除をしている人がいます。

その友達が言う言葉には、重みがあり、胸に刺さります。

しかし、同じ事を言っても、

僕のいう言葉は、表面的で重みがなく、

きっと誰の胸にも刺さっていない気がします。

それが、この10年間、彼と僕との生き方の差でないないかと思います。

少し、自慢げに聞こえるかもしれませんが

僕は、多くの本を読み、たくさんの知識をもっています。

しかし、それは、自分にも活かされておらず

また、その知識を他人のために役にたてることができていません。

本当は、自分の得た知識をいろんな人に広く広めたいのですが、

今のままでは、伝わりません。

もっとしっかりと地に足をつけた生き方を心がけていきたいと思います。

そして、スタッフさんが

ヘトヘトになりながらも頑張ってくれたことに感謝しているどんこいです。

先日の「仕事の報酬は、学び成長すること」について

さらに進めたい思います。

松下幸之助翁 著の

「リーダーになる人に知ってほしいこと」

の中で、以下の様なことが書かれていました。

以下 抜粋

1、いやだな、つらいなと思っても、やらなければならないことがある。

その、いわば「修行」を捨ててしまうのは、自ら「宝」を捨てることになる。

2、何事もやる以上は精魂をこめて身につくようにやる。

すると、掃除のような日常のことでも、十年にあいだに格段の差がでるものだ。

掃除を究めれれば、政治さえもわかるようになる。

上記の文章を僕なりに仕事にあてはめてみると、

どんな仕事でも、覚え始めや、やり始めは面白いものである。

人間には、知識欲という欲望があるから

新しいことを知ることや新しいことにチャレンジする時は、面白いもである。

しかし、少し慣れてくると、

飽きが来て、退屈になったり

億劫になったり、面倒くさくなったりして

「この仕事は、自分には、向いていない」

「この仕事は、つまらない」

と言って、手を抜いたり、、極端な場合は

会社を辞めてしまう。

しかし、これでは、本当の仕事の面白さがわかったとはいえないし、

さらに、つらいことや嫌だなぁと思うことでも

毎日続けることで、初めて、人生の修養となり

そして、それが自分の成長となる。

また、そこで得た技術や知識そして精神的修養こそが

自分の宝となるのである。

「一芸に秀でるものは万芸に通ず」

といいます。

例え、掃除でも、精魂をこめ、毎日続けていくと

10年もやれば、それは、どんなことにでも通用する

大きな自分の力となる。

そういう風に僕は、解釈しました。

昨年の11月に、長年勤めていただいていた

開店準備をしてくれていた方が退職されて以来、

僕も、毎日お店の玄関の掃除、トイレ掃除、全部屋の畳と床の雑巾がけを行っています。

僕も最初は、掃除することが楽しく何の苦痛もありませんでした。

ところが、毎日の中で、他にやることがあったり、

体調が優れず、

「今日は、もう掃除をしたくないなぁ」と

最近では、毎日思います。

でも、そんな時にこの本に出会い

掃除のときは、他の事を考えずに

どうすれば、早くて綺麗にできるか?

やり残しはないか?

などを考えながら、掃除だけに集中するようにしています。

僕の友達で、もう10年以上も

自分の会社のトイレ掃除と床掃除をしている人がいます。

その友達が言う言葉には、重みがあり、胸に刺さります。

しかし、同じ事を言っても、

僕のいう言葉は、表面的で重みがなく、

きっと誰の胸にも刺さっていない気がします。

それが、この10年間、彼と僕との生き方の差でないないかと思います。

少し、自慢げに聞こえるかもしれませんが

僕は、多くの本を読み、たくさんの知識をもっています。

しかし、それは、自分にも活かされておらず

また、その知識を他人のために役にたてることができていません。

本当は、自分の得た知識をいろんな人に広く広めたいのですが、

今のままでは、伝わりません。

もっとしっかりと地に足をつけた生き方を心がけていきたいと思います。

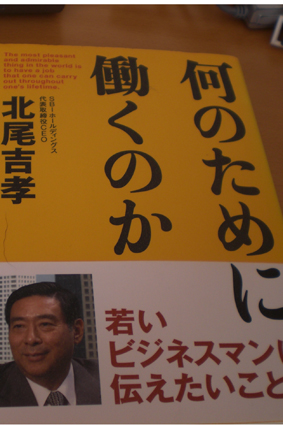

2010年01月07日

仕事の報酬は、成長すること。

ここ、最近買った2冊の本と以前買った1冊の本に共通して書いてあったことが

あったので、ご紹介します。

仕事をする=お金を稼ぐ

言い換えると

お金のために仕事をする。

こう考える人が多いと思います。

もちろん、生活をしていかなければなりませんし、

家族のいる方は、家族を養っていく為に

お金が必要です。

しかし、今の時代は、事実上、財政破綻している日本も

そして、そこで暮らす我々も贅沢になっている気がします。

本当にそのお金が必要なのでしょうか?

「あれが欲しい。これが欲しい」

「どこどこに旅行に行きたい」

こういったことが当たり前になり、

特に今は、ローンなどもあり、

手元に現金がなくても簡単に手に入れられる時代です。

その為に、お金が必要になり、

お金のために働く。仕事をする。

という図式がなりたっています。

そういう私もそうなっています。

しかし、

ご紹介した本に書いてあった共通することは、

仕事の報酬は、お金ではなく、

新しく知識や技術を得たり、

礼節を学んだり、

人とコミュニケーションをする術を学んだり、

継続力や勇気、我慢すること、人に優しくすることなど

自分の器が大きくなったりできる。

つまり、

仕事を通じ、

どれだけ学び、どれだけ成長し

そして、その後の自分の人生にどれだけ役にたてていく

ことができるか!

これこそが、仕事の報酬であり、第1の目的であると

書いてありました。

そして、その仕事をした結果、お金がいただけるのです。

つまり、お金が欲しいと思い、そこにばかり執着していると

逆に将来的にお金を得ることができなくなります。

逆に、仕事を学びの場と考え、どんなことにでも

前向きに挑戦して、体と頭を使い、

仕事に没頭し続けた人が、将来的には

大きな財産をつかむことになるというこです。

今は、こういう時代ですから、

入ってきたお金の中で、生活するという

徳川義宗公や二宮金次郎翁の

「質素倹約」をし、

また、そうして生活の支出を減らし、

ワーキングシェアで、失業者を減らし、

多くの人が、仕事を通じ

学び、成長することが

これからの未来を創ることではないかと思います。

皆さんも興味がある方は、書店でお買い求めください。

2009年12月09日

心に太陽を!唇にうたを!

僕の定期購読誌「致知」

の中に今の時代にぴったりの言葉があったので、ご紹介します。

心に太陽を持て

あらしがふこうと ふぶきがこようと

天には黒くも 地には争いが絶えなかろうと

いつも、心に太陽をもて

唇に歌を持て

軽く、ほがらかに

自分のつとめ 自分のくらしに よしや苦労が耐えなかろうと

いつも、唇にうたをもて

上記の詩は、ドイツの詩人ツェーザル・フライシュレンの詩だそうです。

また、安岡 正篤先生の 人生信条の中の「素心規」の中の二つを紹介します。

1、窮困に処するほど快活にしよう。

窮すれば、通ずる、また通ぜしめるのが、

自然と人生の真理であり教えである。

2、乱世ほど余裕が大切である。

余裕は心を養うより生ずる。

風雅も却ってこの処に存する。

これらの文章から僕は、

こんな時代だからこそ

みんな、明るく楽しく元気に

過ごして乗り切りたいと思いました。

少なくとも、僕は明日から

心がけて、過ごしたいと思います。

「心に太陽を!唇にうたを!」

2009年12月04日

見つけた本

最近、ブログが更新やコメントの返信ができなくて、ごめんなさい。

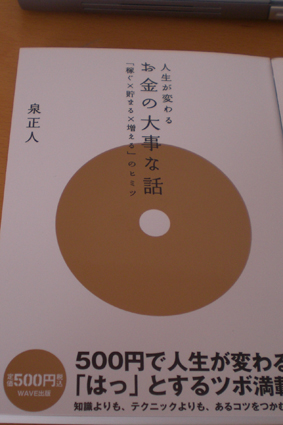

今日は、ローソンでなんとなく買った本をご紹介します。

タイトルは、とても重いですが、中味は、普段の何気ないちょっとした悩みなどについて

シーン別に箇条書きにしてあり、とても読みやすい本でした。

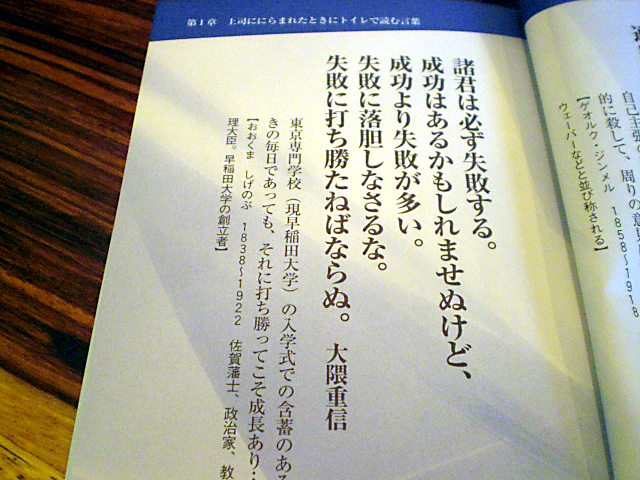

その中の一つを紹介いたします。

諸君は必ず失敗する

成功はあるかもしれませぬけど、

成功より失敗が多い。

失敗に落胆しなさるな。

失敗に打ち勝たなければならぬ。 大隈 重信

失敗にした時に、気持ちが楽になる言葉です。

いつも成功する。いつもうまくいく。

いつも正しいことをしている。

いつも、正義である。

いつも、自分の決めたことを達成している。

・・・・など

いつも、成功することが当たり前だと思うと

失敗したときに落ち込みます。

しかし、日々の日常は失敗の連続だと思うと

自分も他人も許せることができます。

問題は、その失敗をどう今後に生かすか?

その失敗にどう打ち勝つかが大切だということだと思います。

そして、それが人を成長させてくれるのです。

逆に言えば、失敗のない人生。

失敗のない毎日は、進歩していない、成長していない毎日だといえるかもしれません。

さー今日も、予約がいっぱいです。

頑張ります!

2009年11月29日

プロとアマの違い

殆どの人は、一度は組織(会社)に入り、それが経営者であれ、一般社員であれ、

または、アルバイトであれ、仕事をします。

仕事をするということは、そこには、賃金が発生します。

お金を頂くということは、

アマチュアではなく、その道のプロであると言えます。

では、プロとアマの違いはなんでしょうか?

①いつも、健康管理に注意し体調を万全に整えておく。

②必要な知識やスキルを身につけておく。

③どんな状態でも常に安定した力を出せること。

③さらにそれらを時代に合わせてより高度なものにしていく努力をし続けること。

④アマに比べて、その仕事は、正確さ、スピード、完成度の全てで勝っていなければならない。

⑤仕事を通じて、世の中や他人の役に立たなければならない。

そう考えたときに、今の日本のフリーターや派遣社員さんの多さは問題があるのと思います。

もちろん、フリーターさんや派遣社員さんの中にもプロとしての仕事が出来る人はいるでしょう。

しかし、本当に仕事ができるまでには、それ相応の知識と経験と努力が必要です。

そして、その個人個人の力の総和がお客様や世の中の役に立ち、会社は成長・発展していくのです。

飲食店でいうと、仮に

料理は素人で、接客もいい加減、経営の仕方もしらないそれらの人たちで構成されたお店は

どうなるでしょう?

あっという間に、つぶれてしまうでしょう。

逆に、食材や調理方法に精通している人が手早く料理をつくり、

多くのお客様の状態を見ながら、それに合わせたサービスを

タイミングよく行い、またそれらを実践していく上で

売上や経費をしっかりと管理していける経営ノウハウをもったお店なら

どうでしょうか?

繁盛店になるかどうかは、別にして少なくともつぶれることはないでしょう。

職業をもっている我々は

お客様のために、世の中のために、自分が所属している会社のために

プロとしての自覚を持ち、仕事をしなければいけないのです。

その自覚を持つことが、プロとしての第1歩では、ないでしょうか?

または、アルバイトであれ、仕事をします。

仕事をするということは、そこには、賃金が発生します。

お金を頂くということは、

アマチュアではなく、その道のプロであると言えます。

では、プロとアマの違いはなんでしょうか?

①いつも、健康管理に注意し体調を万全に整えておく。

②必要な知識やスキルを身につけておく。

③どんな状態でも常に安定した力を出せること。

③さらにそれらを時代に合わせてより高度なものにしていく努力をし続けること。

④アマに比べて、その仕事は、正確さ、スピード、完成度の全てで勝っていなければならない。

⑤仕事を通じて、世の中や他人の役に立たなければならない。

そう考えたときに、今の日本のフリーターや派遣社員さんの多さは問題があるのと思います。

もちろん、フリーターさんや派遣社員さんの中にもプロとしての仕事が出来る人はいるでしょう。

しかし、本当に仕事ができるまでには、それ相応の知識と経験と努力が必要です。

そして、その個人個人の力の総和がお客様や世の中の役に立ち、会社は成長・発展していくのです。

飲食店でいうと、仮に

料理は素人で、接客もいい加減、経営の仕方もしらないそれらの人たちで構成されたお店は

どうなるでしょう?

あっという間に、つぶれてしまうでしょう。

逆に、食材や調理方法に精通している人が手早く料理をつくり、

多くのお客様の状態を見ながら、それに合わせたサービスを

タイミングよく行い、またそれらを実践していく上で

売上や経費をしっかりと管理していける経営ノウハウをもったお店なら

どうでしょうか?

繁盛店になるかどうかは、別にして少なくともつぶれることはないでしょう。

職業をもっている我々は

お客様のために、世の中のために、自分が所属している会社のために

プロとしての自覚を持ち、仕事をしなければいけないのです。

その自覚を持つことが、プロとしての第1歩では、ないでしょうか?

2009年11月17日

組織の3大要素

会社とは、営利を目的とした団体とあります。

そして、会社の運営には、よく組織論を学びます。

組織とは、なんでしょうか?

wikipediaによると

さらに、組織論では、僕はバーナードの説明がとても、わかりやすかったので、下記に記します。

1、「協働意志」

2、「共通の目的」

3、「コミュニケーション」

の3つの要素が必要であると書かれていました。

つまり、「自らが積極的に力を発揮し、他の人とコミュニケーションを図りながら、共通の目的を達成する」というのが、僕なりの組織の解釈です。

この、どれが欠けても、組織つまり、会社は成り立ちません。

会社の目的は、収益性を大前提として、「経営理念」だと言えると思います。

つまり、会社で働くと言うことは、その会社の理念を目的として働かなければなりません。

また、経営者や経営幹部は、この理念を明確にしなければなりません。これがなければ

航海図のない船旅をするようなものです。

次に、そこで働く人たちは、その目的を達成するために、自分の持てる力を100%発揮しなければなりません。そして、常に100%の仕事を出来るようにするのが、「プロ」と「アマ」の違いだと思います。

給料をもらっている以上は、新人でも「プロ」です。

ですから、会社は、新人さんでも「プロ」の仕事ができるマニュアルやシステムをつくらなければならないのです。

最後に、コミュニケーションですが、

会社を辞める理由の第1位は、人間関係だそうです。

本来、コミュニケーションを図らなければならないのに、それがうまく行っていないというのが

現状のようです。

コミュニケーション能力の向上は、

1、自己を知る。自分の何が長所で、何が短所なのか?自分はどういう性格なのかを知る。

2、相手を「知り」「認め」「受け入れる」

この、2点が重要だと思います。

これらを知るためには、人間は、どういう生き物なのかという「人間観」を正しく認識しなければなりません。

このことについて、個人も会社もしっかりと勉強して行かなければ、いいコミュニケーションの会社は出来上がらず、離職率の高い会社となるでしょう。

今日も生意気を書きましたが、どこかに書いてあった本の受け売りです。

そして、会社の運営には、よく組織論を学びます。

組織とは、なんでしょうか?

wikipediaによると

人間等の集団あるいは共同体が、一定の目的または意思を達成するために、指揮管理と役割分担が定められ継続的な結合が維持されているとき、その集団は組織あるいは団体と呼ばれる。

さらに、組織論では、僕はバーナードの説明がとても、わかりやすかったので、下記に記します。

1、「協働意志」

2、「共通の目的」

3、「コミュニケーション」

の3つの要素が必要であると書かれていました。

つまり、「自らが積極的に力を発揮し、他の人とコミュニケーションを図りながら、共通の目的を達成する」というのが、僕なりの組織の解釈です。

この、どれが欠けても、組織つまり、会社は成り立ちません。

会社の目的は、収益性を大前提として、「経営理念」だと言えると思います。

つまり、会社で働くと言うことは、その会社の理念を目的として働かなければなりません。

また、経営者や経営幹部は、この理念を明確にしなければなりません。これがなければ

航海図のない船旅をするようなものです。

次に、そこで働く人たちは、その目的を達成するために、自分の持てる力を100%発揮しなければなりません。そして、常に100%の仕事を出来るようにするのが、「プロ」と「アマ」の違いだと思います。

給料をもらっている以上は、新人でも「プロ」です。

ですから、会社は、新人さんでも「プロ」の仕事ができるマニュアルやシステムをつくらなければならないのです。

最後に、コミュニケーションですが、

会社を辞める理由の第1位は、人間関係だそうです。

本来、コミュニケーションを図らなければならないのに、それがうまく行っていないというのが

現状のようです。

コミュニケーション能力の向上は、

1、自己を知る。自分の何が長所で、何が短所なのか?自分はどういう性格なのかを知る。

2、相手を「知り」「認め」「受け入れる」

この、2点が重要だと思います。

これらを知るためには、人間は、どういう生き物なのかという「人間観」を正しく認識しなければなりません。

このことについて、個人も会社もしっかりと勉強して行かなければ、いいコミュニケーションの会社は出来上がらず、離職率の高い会社となるでしょう。

今日も生意気を書きましたが、どこかに書いてあった本の受け売りです。

2009年11月14日

ダム経営

ブログ、再開第2弾です。

再開後のブログは、このブログを始めた当初のような内容も折りこんでまいります。

その内容とは、僕が今まで学んできたことを書こうと思います。

しばらく封印していたのは、

「理屈っぽい」とか「頭でっかち」とか

「口ばっかり」とか様々な批判に耐えられなくなり

継続することを断念しました。

しかし、人生の折り返し地点に来て、

今まで自分が学んだことが若い方たちに

少しでもお役に立てればと思い、書くことにします。

さて、前置きが長くなりました。

ダム経営とは、松下幸之助翁の提唱される経営の考え方の一つですが、

この大切さを最近、つくづく思い知らされます。

経営において、何のダムをつくるか?

会社経営はヒト・モノ・カネそして情報ですから

これらのダムを作ることです。

この事を、そこで働く人、全てがしっかりと認識していないと

ダムは、出来ません。

ヒト

これは、人材育成の大切さです。会社というものは、ヒトが作り出すもので、ヒトが行うものです。

そして、その一人一人の力とそしてチームワークによって、行われるわけですから、

この一人一人の力とチームワーク力を向上しなければ、会社の発展はありません。

例えば、飲食店で言えば、店長になってもおかしくない人材がたくさん育てているお店は

どんどん伸びます。しかし、現在の店長だけが店長の力を身につけていないと、その唯一の

店長が何かの理由で、いなくなったとき、その店の業績が一気に落ちます。

これは、店長に限ったことでは、ありません。

同じように、飲食店の例というと、「プロとして」の天麩羅を上げる人が一人しかいないようでは

困るわけです。

しかし、実際は、うまくいっている時には、何もせず何かがあった時に、対処する。

それでは、遅いわけです。

この人材育成をできる、時間やお金、仕組みがない会社は危険信号です。

出来ないなら、早い目に会社を整理することを考えた方がいいかもしれません。

モノ

これは、商品です。商品にはライフサイクルがあります。今売れている商品が

10年後、20年後売れ続けるでしょうか?

まず、無理でしょうね。

その商品の売上が落ち初めてから商品開発をしても間に合いません。

常に、改善や工夫を行い、時代にマッチした商品に作り変えなければなりません。

商品開発の時間とお金、仕組みがない会社も危険信号といえるでしょう。

カネ

これは、誰しもあった方がいいとわかっています。

しかし、問題は、どれ位利益を出すのかという目標設定の時、ライン引きです。

決算書上、経常利益が黒字であればいいという目標なら、問題外です。

次に、キャッシュフローで黒字ならこれもだめでしょう。

僕の考えるギリギリのラインは、3か月分の運転資金が常に内部留保できている状態。

3ヶ月間、売上が0になっても、続けられるお金が常に必要です。

店舗や取引先、取り扱い商品を増やせば、当然それに伴い、運転資金も大きくなります。

大げさに思えるかもしれませんが、今この時代、昨年に比べ売上が、80%も下がっている会社もあります。

また、会社経営には、個人に比べて、組織が大きくなればなるほど、リスクは高くなります。

売上低下がもっとも資金が足りなくなる原因ですが

それ以外に、突然、商品に欠陥が見つかり、商品が販売できなくなったり、火災や事故が起きたり、

吉野家さんのように、主力仕入商品である「牛肉」の供給が受けられなくなったり、

考えればたくさんのリスクがあります。

もちろん、そんなリスクばかりを考えていては、会社は発展しませんが、

万が一そういった場合に対処できる余裕が欲しいということです。

キャッシュフローで10%のプラスなら、30か月分の利益というこです。

しかしこれとて、売上がなかった場合だけのカネです。

これ以外に、賠償責任が生じたり、新しく設備を購入しなければならなかったり、

メインの取引先が倒産して、売掛金を回収できなくなったりすれば、

さらなく蓄えが必要になるのです。

こういった事を全て、費用として計上できて、初めて本当の黒字といえるのかもしれません。

情報

情報のダムとは、より多くの情報入手先と知識やのダムです。

経営情報を得られる先が、1つしかないとそこがなくなれば、たちまち情報はストップします。

税理士さんや社労士や弁護士さんなどの専門家なども会社経営が大きくなれば、それに伴い

増やしていかなければなりません。

また、今やっているやり方がいつまでも通用するとは、限りません。

いろんなやり方を知っておけば、うまくいかなかった時は、

やり方を切り替えればいいだけです。

しかし、うまくいかなくなってから、勉強をしていては、間に合いません。

JALのような、大きな会社が倒産する時代です。

いかに「ダム経営」が大切であるかを思い知らされる

今日この頃です。

以上、生意気なことを書きましたが、全て本などの受け売りです。

再開後のブログは、このブログを始めた当初のような内容も折りこんでまいります。

その内容とは、僕が今まで学んできたことを書こうと思います。

しばらく封印していたのは、

「理屈っぽい」とか「頭でっかち」とか

「口ばっかり」とか様々な批判に耐えられなくなり

継続することを断念しました。

しかし、人生の折り返し地点に来て、

今まで自分が学んだことが若い方たちに

少しでもお役に立てればと思い、書くことにします。

さて、前置きが長くなりました。

ダム経営とは、松下幸之助翁の提唱される経営の考え方の一つですが、

この大切さを最近、つくづく思い知らされます。

経営において、何のダムをつくるか?

会社経営はヒト・モノ・カネそして情報ですから

これらのダムを作ることです。

この事を、そこで働く人、全てがしっかりと認識していないと

ダムは、出来ません。

ヒト

これは、人材育成の大切さです。会社というものは、ヒトが作り出すもので、ヒトが行うものです。

そして、その一人一人の力とそしてチームワークによって、行われるわけですから、

この一人一人の力とチームワーク力を向上しなければ、会社の発展はありません。

例えば、飲食店で言えば、店長になってもおかしくない人材がたくさん育てているお店は

どんどん伸びます。しかし、現在の店長だけが店長の力を身につけていないと、その唯一の

店長が何かの理由で、いなくなったとき、その店の業績が一気に落ちます。

これは、店長に限ったことでは、ありません。

同じように、飲食店の例というと、「プロとして」の天麩羅を上げる人が一人しかいないようでは

困るわけです。

しかし、実際は、うまくいっている時には、何もせず何かがあった時に、対処する。

それでは、遅いわけです。

この人材育成をできる、時間やお金、仕組みがない会社は危険信号です。

出来ないなら、早い目に会社を整理することを考えた方がいいかもしれません。

モノ

これは、商品です。商品にはライフサイクルがあります。今売れている商品が

10年後、20年後売れ続けるでしょうか?

まず、無理でしょうね。

その商品の売上が落ち初めてから商品開発をしても間に合いません。

常に、改善や工夫を行い、時代にマッチした商品に作り変えなければなりません。

商品開発の時間とお金、仕組みがない会社も危険信号といえるでしょう。

カネ

これは、誰しもあった方がいいとわかっています。

しかし、問題は、どれ位利益を出すのかという目標設定の時、ライン引きです。

決算書上、経常利益が黒字であればいいという目標なら、問題外です。

次に、キャッシュフローで黒字ならこれもだめでしょう。

僕の考えるギリギリのラインは、3か月分の運転資金が常に内部留保できている状態。

3ヶ月間、売上が0になっても、続けられるお金が常に必要です。

店舗や取引先、取り扱い商品を増やせば、当然それに伴い、運転資金も大きくなります。

大げさに思えるかもしれませんが、今この時代、昨年に比べ売上が、80%も下がっている会社もあります。

また、会社経営には、個人に比べて、組織が大きくなればなるほど、リスクは高くなります。

売上低下がもっとも資金が足りなくなる原因ですが

それ以外に、突然、商品に欠陥が見つかり、商品が販売できなくなったり、火災や事故が起きたり、

吉野家さんのように、主力仕入商品である「牛肉」の供給が受けられなくなったり、

考えればたくさんのリスクがあります。

もちろん、そんなリスクばかりを考えていては、会社は発展しませんが、

万が一そういった場合に対処できる余裕が欲しいということです。

キャッシュフローで10%のプラスなら、30か月分の利益というこです。

しかしこれとて、売上がなかった場合だけのカネです。

これ以外に、賠償責任が生じたり、新しく設備を購入しなければならなかったり、

メインの取引先が倒産して、売掛金を回収できなくなったりすれば、

さらなく蓄えが必要になるのです。

こういった事を全て、費用として計上できて、初めて本当の黒字といえるのかもしれません。

情報

情報のダムとは、より多くの情報入手先と知識やのダムです。

経営情報を得られる先が、1つしかないとそこがなくなれば、たちまち情報はストップします。

税理士さんや社労士や弁護士さんなどの専門家なども会社経営が大きくなれば、それに伴い

増やしていかなければなりません。

また、今やっているやり方がいつまでも通用するとは、限りません。

いろんなやり方を知っておけば、うまくいかなかった時は、

やり方を切り替えればいいだけです。

しかし、うまくいかなくなってから、勉強をしていては、間に合いません。

JALのような、大きな会社が倒産する時代です。

いかに「ダム経営」が大切であるかを思い知らされる

今日この頃です。

以上、生意気なことを書きましたが、全て本などの受け売りです。

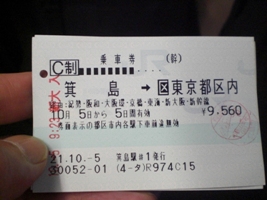

2009年10月05日

表彰式

2009年10月05日

2009年10月05日

2009年10月05日

東京へ

今日は、久しぶりにお店をスタッフさんに任せて

日帰りで東京に行ってきます。

「心に残るありがとう」の公開選考会が

ホテルオークラで行われるので、

行ってきます。

参加費は2000円と格安ですので、参加しやすいです。

今は、新幹線の中です。

また、後ほど報告します。

全応募総数5215通の中から20名のノミネートされた方達の発表が終わり、今審査が行われています。

全応募総数5215通の中から20名のノミネートされた方達の発表が終わり、今審査が行われています。 後程また報告します

後程また報告します