2011年02月05日

あきらめたらあかん!

今日は、昨年から提携している+even-さんでの貸切のご予約

を頂いているので、昨日テーブルの配置や打ち合わせをかねて

evenさんに行ってきました。

なにげなく、トイレに行くと、トイレがごらんの通り

汚れている。

僕「トイレ汚いなぁ。」

しょうじ君&198 「毎日掃除もしているし、かなりこすったんやけど、古いトイレやから

これが、限界です。」

僕「やり方あんねん。じゃー僕が、ピカピカにしてあげるわ!」と

と、掃除道具を取りに帰り、はじめました。

この掃除のやり方は、「掃除を学ぶ会」で教わりました。

何度も、汚いトイレを掃除してきたので、1時間もすれば

ピカピカにする自信がありました。

「あいつらのびっくりした顔を拝むのが楽しみやなぁ」と考えながら、

一生懸命こすりました。

しかし・・・・

ある程度までは、きれいになったけど、

僕の思うピカピカにはなりません。

何度も何度も擦っては、流し

擦っては流ししたけど取れない。

そのうち、しょうじ君も

「これを使ったら、どう?」とサンドペーパーの粗いのを持ってきてくれました。

それでも、(;`O´)oダメーーー!!

このままやったら

「どんこいさん、偉そうなこと言うて、やっぱり落ちひんやんか~」と

言われてまうわ。と焦りが・・・・

ただただ、今まできれいになったやり方で、擦っては流し、擦っては流し、

やっぱり、(;`O´)oダメーーー!!

もう、心も折れてきた。

こんなもんでええか!

やるだけやったし・・・

そこまで、見栄はらんでも・・・・

でも、僕の頭の中には

「ピカピカのトイレ」がしっかりとイメージできていました。

何か方法ないか?

そして、色々考えたあげく

いつも、まな板を白くする方法を試してみました。

そうすると

ほら!ごらんの通り

ピカピカになったでしょう!

お店から、電話がなり

戻らなくてはならなくてはいけなくなったので

若干、気に入らない所もありますが

満足のいく出来栄えです。

トイレ掃除を通じて

「あきらめたら、あかん」

ということを改めて学びました。

この後、店に帰ったあと

章嗣君から電話が・・・

そこで、また新たな学びが・・・

続きは、次回のブログで。

を頂いているので、昨日テーブルの配置や打ち合わせをかねて

evenさんに行ってきました。

なにげなく、トイレに行くと、トイレがごらんの通り

汚れている。

僕「トイレ汚いなぁ。」

しょうじ君&198 「毎日掃除もしているし、かなりこすったんやけど、古いトイレやから

これが、限界です。」

僕「やり方あんねん。じゃー僕が、ピカピカにしてあげるわ!」と

と、掃除道具を取りに帰り、はじめました。

この掃除のやり方は、「掃除を学ぶ会」で教わりました。

何度も、汚いトイレを掃除してきたので、1時間もすれば

ピカピカにする自信がありました。

「あいつらのびっくりした顔を拝むのが楽しみやなぁ」と考えながら、

一生懸命こすりました。

しかし・・・・

ある程度までは、きれいになったけど、

僕の思うピカピカにはなりません。

何度も何度も擦っては、流し

擦っては流ししたけど取れない。

そのうち、しょうじ君も

「これを使ったら、どう?」とサンドペーパーの粗いのを持ってきてくれました。

それでも、(;`O´)oダメーーー!!

このままやったら

「どんこいさん、偉そうなこと言うて、やっぱり落ちひんやんか~」と

言われてまうわ。と焦りが・・・・

ただただ、今まできれいになったやり方で、擦っては流し、擦っては流し、

やっぱり、(;`O´)oダメーーー!!

もう、心も折れてきた。

こんなもんでええか!

やるだけやったし・・・

そこまで、見栄はらんでも・・・・

でも、僕の頭の中には

「ピカピカのトイレ」がしっかりとイメージできていました。

何か方法ないか?

そして、色々考えたあげく

いつも、まな板を白くする方法を試してみました。

そうすると

ほら!ごらんの通り

ピカピカになったでしょう!

お店から、電話がなり

戻らなくてはならなくてはいけなくなったので

若干、気に入らない所もありますが

満足のいく出来栄えです。

トイレ掃除を通じて

「あきらめたら、あかん」

ということを改めて学びました。

この後、店に帰ったあと

章嗣君から電話が・・・

そこで、また新たな学びが・・・

続きは、次回のブログで。

2011年02月01日

商売の原点

どうやったら、もっとお客様が来てくれるのだろう?

どうすれば、もっとお客様に喜んでいただけるのだろう?

と考えたときに

いつも、商売とは、なんなのか?という原点に立ち返る。

商売の原点とは、僕はこう思う。

「商売とは、人様のお役にたつこと。」

世の中の人が困っていることを解決してあげる。

商売する側が、行う行為によって、お客様に喜びを与え

その感謝の気持ちとして代金を頂く。

これが、売り上げ。

そして、それを行うにあたって、どれぐらい低コストでできるか?

によって「儲け」つまり利益がでる。

このどれぐらい低コストで行えるかが、その人あるいは、その会社がどれほど

その仕事を熟知していて、技術を持ち、設備を整え、プロであるかどうかだと思う。

例えば、僕は、今一人暮らしで

洗濯と特にアイロンに困っている。

この洗濯とアイロンに費やす僕のコスト(洗濯機、アイロン、洗剤、電気代、水道代)と時間が

どれぐらいかかっているのかわからないので、コストの比較は正確にはできませんが

明らかに、面倒なことからは、開放されます。

いつも、洗い立てのパリッとした白いカッターシャツが着れます。

昨日もアイロンをかけようとすると、しみが1箇所あり、襟首も若干黒いような。

さらに、アイロンかけても、「パリッ」とはしない。

ここに、プロと素人の違いがあります。

コストの面でも、一応考えてみましょう。

洗濯機や洗剤、アイロンは個人では他のもの一緒につかうので

単純には、比較できませんが、

洗濯機が標準的な全自動で4万ぐらい。

アイロンが、5千円ぐらい。

僕の場合、年間120回使って、5年間で600回

(4万+5千)÷600回=75円

洗濯の1回にかかるコストが10円/1kgだそうです。

上記のコストで、10枚は洗えますが

僕は、Yシャツなら、3枚ぐらい。

つまり、

1枚あたりのコストは、(75円+10円)÷3=約28円

それに費やす労働時間は、洗って、干して、アイロンかけて

15分ぐらいでしょうか?

時給800円として、200円。

合計のコストは、1枚あたりの228円となります。

まぁ、自分の労働は、実際にはお金はでていかないんですけどね。

一方クリーニング屋さんなら

Yシャツなら、1枚200円ぐらいです。

つまり、僕の場合Yシャツを洗って、アイロンをかけるなら

単純に比較すると、クリーニングに出した方が

安くて、きれいで楽チンだということです。

つまり、僕のめんどくさい仕事を替わりにやってもらって

しかも、自分でやるより、安い!

これが商売の基本かと思います。

だから、仕事につく場合は

人より、優れているところを生かした仕事に就く方が

世の中のためにも、自分のためにもなるということです。

もうじき、4月になると新入社員が増えて

「そんな事すんの~?めんどくせ~」なんて言う声が聞こえてきそうなぐらい

チンタラした仕事をしていますが、

そんな人たちに僕は言いたい。

「そういうめんどくさい事を人様に代わって

するから、お金がもらえんだぞ!」

効率化と手抜きは違います。

先日、読んだスターバックスの秘密の本の中にも

「想いをこめてやる」というのがありました。

お客様が見ていない所でも

一つ一つの仕事を想いをこめて、丁寧に行う。

これが、顧客満足を呼ぶのでしょう。

商売とは、人様の困っていることややって欲しいことを低コストで代わりに

行い、お客様のお役にたつことで、

仕事とは、めんどうくさい事をお客様に代わって行うこと。

ではないかと思います。

どうすれば、もっとお客様に喜んでいただけるのだろう?

と考えたときに

いつも、商売とは、なんなのか?という原点に立ち返る。

商売の原点とは、僕はこう思う。

「商売とは、人様のお役にたつこと。」

世の中の人が困っていることを解決してあげる。

商売する側が、行う行為によって、お客様に喜びを与え

その感謝の気持ちとして代金を頂く。

これが、売り上げ。

そして、それを行うにあたって、どれぐらい低コストでできるか?

によって「儲け」つまり利益がでる。

このどれぐらい低コストで行えるかが、その人あるいは、その会社がどれほど

その仕事を熟知していて、技術を持ち、設備を整え、プロであるかどうかだと思う。

例えば、僕は、今一人暮らしで

洗濯と特にアイロンに困っている。

この洗濯とアイロンに費やす僕のコスト(洗濯機、アイロン、洗剤、電気代、水道代)と時間が

どれぐらいかかっているのかわからないので、コストの比較は正確にはできませんが

明らかに、面倒なことからは、開放されます。

いつも、洗い立てのパリッとした白いカッターシャツが着れます。

昨日もアイロンをかけようとすると、しみが1箇所あり、襟首も若干黒いような。

さらに、アイロンかけても、「パリッ」とはしない。

ここに、プロと素人の違いがあります。

コストの面でも、一応考えてみましょう。

洗濯機や洗剤、アイロンは個人では他のもの一緒につかうので

単純には、比較できませんが、

洗濯機が標準的な全自動で4万ぐらい。

アイロンが、5千円ぐらい。

僕の場合、年間120回使って、5年間で600回

(4万+5千)÷600回=75円

洗濯の1回にかかるコストが10円/1kgだそうです。

上記のコストで、10枚は洗えますが

僕は、Yシャツなら、3枚ぐらい。

つまり、

1枚あたりのコストは、(75円+10円)÷3=約28円

それに費やす労働時間は、洗って、干して、アイロンかけて

15分ぐらいでしょうか?

時給800円として、200円。

合計のコストは、1枚あたりの228円となります。

まぁ、自分の労働は、実際にはお金はでていかないんですけどね。

一方クリーニング屋さんなら

Yシャツなら、1枚200円ぐらいです。

つまり、僕の場合Yシャツを洗って、アイロンをかけるなら

単純に比較すると、クリーニングに出した方が

安くて、きれいで楽チンだということです。

つまり、僕のめんどくさい仕事を替わりにやってもらって

しかも、自分でやるより、安い!

これが商売の基本かと思います。

だから、仕事につく場合は

人より、優れているところを生かした仕事に就く方が

世の中のためにも、自分のためにもなるということです。

もうじき、4月になると新入社員が増えて

「そんな事すんの~?めんどくせ~」なんて言う声が聞こえてきそうなぐらい

チンタラした仕事をしていますが、

そんな人たちに僕は言いたい。

「そういうめんどくさい事を人様に代わって

するから、お金がもらえんだぞ!」

効率化と手抜きは違います。

先日、読んだスターバックスの秘密の本の中にも

「想いをこめてやる」というのがありました。

お客様が見ていない所でも

一つ一つの仕事を想いをこめて、丁寧に行う。

これが、顧客満足を呼ぶのでしょう。

商売とは、人様の困っていることややって欲しいことを低コストで代わりに

行い、お客様のお役にたつことで、

仕事とは、めんどうくさい事をお客様に代わって行うこと。

ではないかと思います。

2011年01月28日

大阪へ勉強会

今日は、昼から大阪へ勉強会に参加してきました。

昨日もおとといも殆ど寝てなかったので

寝過ごしてしまい

なんやかんやとしてたら

なんやかんやとしてたら昼ごはん食べ損ねたので

車内販売でお弁当とお茶を購入!

「幕の内弁当とお茶ください!」

と言うと

「ありがとうございます。1360円です。」

心の中で、僕は

「はぁ???!!!!」と思ってしまいました。

なんで、そんな高いねん。

昼飯の弁当で、なんでそんなすんねん。

そんなん今時、誰が買うねん?

と思いました。

時代錯誤も甚だしいわ!

まぁ、確かに開けてみると、豪華でおいしかったけど。

平日の昼間やろ?普通出張とか通勤とかやろ?

そんなん誰も買えへんで

コンビニでこうたら、半額やん

きっとこの車内販売、経費倒れとちゃうかと心配します。

そして、今日は

まず、3時に大阪で人と会い、

そのあと桂義塾の支部会の勉強会に行ってきましたが

ちょうど、上記のことにぴったり当てはまることを

おっしゃっていました。

経営の仕事とは、時代の変化に対応して、変革し

今までにない商品、サービス。仕組みをつくりだし

世の中のニーズに応えて、そして利益を生み出すこと。

その為には、真の顧客目線にたたなければならない。

しかし、ほとんどの企業はやらない。

それは、なぜか

1、変化するには、エネルギーがいってしんどいから。

新しい知識や技術を学ばないといけない。

投資がいるからなんていうのは、言い訳で

お金なしでも、新しいビジネスモデルができる。

それが、ベンチャーやと教わりました。

今のままでも、なんとかなるとおもうてる、危機感のない経営者が多い

2、今までの既成概念や業界の常識にとらわれて、頭がガチガチになっている。

今日は、グループディスカッションもしましたが、他の方の業種の悩みは

異業種の僕から見たら、いっぱいアイデアでてきました。

真の顧客目線に立ち、

変化を恐れず、むしろ変革していくために、

考えに考え抜いて、チャレンジしていかなければ、

生き残れないと感じました。

他にも色々学びましたが、

それは、ここで書くと

ぱくられると困るからいいません(笑)

2011年01月11日

二つの企業の共通点

松下幸之助翁は、企業の成功の3原則を以下の様に

言っています。

1、絶対条件経営理念の確立 50%

2、必要条件 (経営理念の浸透と)働く人の個性を生かす環境をつくる 30%

3、付帯条件 戦略、戦術 20%

前回の記事で、書いたスターバックスの

大切にしている心とは、

経営理念だと同じでしょう。

そして、その理念に基づき

各人が、各人の長所を生かし、

「独自の経験をつくる」

これは、上記の必要条件を満たしていると言えるでしょう。

経営理念の浸透と各人の長所を生かす経営を実践していけるように

頑張ります。

言っています。

1、絶対条件経営理念の確立 50%

2、必要条件 (経営理念の浸透と)働く人の個性を生かす環境をつくる 30%

3、付帯条件 戦略、戦術 20%

前回の記事で、書いたスターバックスの

大切にしている心とは、

経営理念だと同じでしょう。

そして、その理念に基づき

各人が、各人の長所を生かし、

「独自の経験をつくる」

これは、上記の必要条件を満たしていると言えるでしょう。

経営理念の浸透と各人の長所を生かす経営を実践していけるように

頑張ります。

2011年01月10日

5つの成功法則

この本にかいてあった

「5つの成功法則」とは

1、独自の経験をつくる

2、すべてが大切

3、うれしい驚きを作り出す

4、反対意見を受け入れる

5、足跡を残す。

とあり、筆者が

「効果的なリーダーシップを発揮するときに適用してほしい」

と書かれていました。

さらに、

「独自の経験を作る。」

の中で、

先日の吉野家さんで僕が体験した

マニュアルを超えたサービスを

実現するために

スターバックスさんでは、

次の5つの気持ちを大切にしているそうです。

●歓迎する

●心を込める

●思いやりをもつ

●豊富な知識を蓄える

●参加する

効率と安定した商品やサービスを

求めるのであれば、マニュアルが必要である。

しかし、

人間はみんな違う。

だから、当然求める商品もサービスも違う。

当店の宴会メニューの場合

どんなお客様にも

同じ内容である。

自信をもってお出しできるようなときもあれば

「どうだったかなぁ」と不安に思うこともあります。

かといって、すべてをカスタマイズしていては

予約の受注ができる人間は限られてしまう。

また、一般のオーダーもそうである。

相手の要望を聞き取る能力

それに応える知識

などである。

かといって

マニュアルに決められた通りのサービスや商品では

お客様の満足に応えるには、限界がある。

そこで、

スターバックスでは、各人に

上記の5つの思いを優先し

日々、それぞれが

それぞれの長所を生かし、

考え、工夫し、行動することによって

お客様に

「また、来たい!」と思わせるような仕組みを作っている。

松下経営理念にも同じようなことが書かれている。

そのことについては、また次回のブログで!

2011年01月09日

吉野家さん素晴らしい!

前回の続きです。

結局、お金は見つからず、

吉野屋さんの店員さんに、事情を説明しました。

既に、僕が注文した牛鍋丼は、僕のテーブルの前にあった。

「お金を取りに戻ってきますので、

このままにしておいてくださいますか?」

と告げると、理解していただきました。

近くにスタッフのツッチーの家があったので

連絡を取ると、快く貸してくれて

約10分後に、吉野屋さんに戻ると

僕のテーブルの上の料理は片付けられており、

そして、

「同じものでいいですか?」

といって、

新しい商品を作り直してくれた。

聞くところによると

吉野屋さんでは、

一定の味にするために

定期的に、出しの余分な脂を

取り除き、それらのグラム数まで

チェックしているらしい。

もちろん、一つ一つの商品のグラム数も

きっちり計って、提供してるそうだ。

つまり、僕の最初に作られた商品は

廃棄ロスとなるはず。

どのように処理をしてくれたかは、わからないですが

その店員さんは

あきらかにマニュアル以上のサービスを

その店員さんの判断で行ってくれたのでした。

さらに

お礼を述べると

「財布を忘れたときって、驚きますよね!」

「まさか、財布がないなんて、思わないですからね!」という

フレンドリーで思いやりのある言葉までかけて頂きました!

以前に東京三菱UFJ銀行でもそのような言葉を投げかけて

もらったことを思い出します。

今回もあの時も、とても嬉しく、心が癒されたと同時に

その機転の利いた言葉に感動し、また

自分自身や当店でも、このように

あるべきだと強く思いました。

マニュアルを超えたサービスは

現代のサービス業では

生き残るためには、必須である。

これらができるお店となるためには

僕は、何をすべきかを見つけ

そして行動しなければならないと思いました。

マニュアルを超えたサービスで

お客様の喜びと感動をつくり

さらに業績を伸ばしている

有名な会社に

ディズニーランドとスターバックスコーヒーがあります。

偶然にも、少し前に

スタッフさんにディズニーランドの本を貸してあげ

また、「スターバックス5つの成功法則と

『グリーンエプロンブック』の精神」という本を

AMAZONに注文したばかりでした。

この本の内容については

また、次のブログで紹介したいと思います。

吉野家の店員さんとツッチーに心から

感謝の念を抱いた日でした。

ありがとう!

今日は、お昼のご予約を頂いております。

うーん、3時間ぐらいしか寝れないなぁ(^^ゞ

結局、お金は見つからず、

吉野屋さんの店員さんに、事情を説明しました。

既に、僕が注文した牛鍋丼は、僕のテーブルの前にあった。

「お金を取りに戻ってきますので、

このままにしておいてくださいますか?」

と告げると、理解していただきました。

近くにスタッフのツッチーの家があったので

連絡を取ると、快く貸してくれて

約10分後に、吉野屋さんに戻ると

僕のテーブルの上の料理は片付けられており、

そして、

「同じものでいいですか?」

といって、

新しい商品を作り直してくれた。

聞くところによると

吉野屋さんでは、

一定の味にするために

定期的に、出しの余分な脂を

取り除き、それらのグラム数まで

チェックしているらしい。

もちろん、一つ一つの商品のグラム数も

きっちり計って、提供してるそうだ。

つまり、僕の最初に作られた商品は

廃棄ロスとなるはず。

どのように処理をしてくれたかは、わからないですが

その店員さんは

あきらかにマニュアル以上のサービスを

その店員さんの判断で行ってくれたのでした。

さらに

お礼を述べると

「財布を忘れたときって、驚きますよね!」

「まさか、財布がないなんて、思わないですからね!」という

フレンドリーで思いやりのある言葉までかけて頂きました!

以前に東京三菱UFJ銀行でもそのような言葉を投げかけて

もらったことを思い出します。

今回もあの時も、とても嬉しく、心が癒されたと同時に

その機転の利いた言葉に感動し、また

自分自身や当店でも、このように

あるべきだと強く思いました。

マニュアルを超えたサービスは

現代のサービス業では

生き残るためには、必須である。

これらができるお店となるためには

僕は、何をすべきかを見つけ

そして行動しなければならないと思いました。

マニュアルを超えたサービスで

お客様の喜びと感動をつくり

さらに業績を伸ばしている

有名な会社に

ディズニーランドとスターバックスコーヒーがあります。

偶然にも、少し前に

スタッフさんにディズニーランドの本を貸してあげ

また、「スターバックス5つの成功法則と

『グリーンエプロンブック』の精神」という本を

AMAZONに注文したばかりでした。

この本の内容については

また、次のブログで紹介したいと思います。

吉野家の店員さんとツッチーに心から

感謝の念を抱いた日でした。

ありがとう!

今日は、お昼のご予約を頂いております。

うーん、3時間ぐらいしか寝れないなぁ(^^ゞ

2011年01月02日

挑戦することの素晴らしさ!

昨日、実家に帰った時のこと。

母親が

「私の書いた、お習字をみてくれる?」と言って来ました。

僕の知る母親の字の印象は、あんまり上手くはなかった。

小さいときから、綺麗にかかないといけない時は、

父親が書いていました。

母も少し、字にはコンプレックスをもっていたのではないかと思います。

ですから、僕は、あんまり期待をしていませんでしたが、

見てびっくり!

とても立派な字で

床の間とかに飾るように掛け軸に化粧されていて

びっくりしました。

そして、それを見せる母の顔は、とてもうれしそうで

若々しく見えました。

人間というのは、様々なコンプレックスや劣等感を

持って生きています。

しかし、自分の出来ないことを

「出来ない。わからない。向いていない。しても無駄・・・・」

などとやらない理由を見つけて何もしないと

いつまでも、そのコンプレックスや劣等感はなくならず

自分に自信がもてない。

しかし、挑戦することで

今まで出来ないことが出来るようになると

それは、大きな自信となり

そして、表情や態度、言葉までが変わってきます。

母が習字を習い始めたのは、

7年前といっていました。

現在76歳です。

生まれてきたときは、なんにも出来なくても

いろんな事に挑戦することによって

人間は、磨かれ成長していくもので

それには、年齢などは関係ないと思いました。

そして、

それが「生きる」ということではないかと思いました。

母親が

「私の書いた、お習字をみてくれる?」と言って来ました。

僕の知る母親の字の印象は、あんまり上手くはなかった。

小さいときから、綺麗にかかないといけない時は、

父親が書いていました。

母も少し、字にはコンプレックスをもっていたのではないかと思います。

ですから、僕は、あんまり期待をしていませんでしたが、

見てびっくり!

とても立派な字で

床の間とかに飾るように掛け軸に化粧されていて

びっくりしました。

そして、それを見せる母の顔は、とてもうれしそうで

若々しく見えました。

人間というのは、様々なコンプレックスや劣等感を

持って生きています。

しかし、自分の出来ないことを

「出来ない。わからない。向いていない。しても無駄・・・・」

などとやらない理由を見つけて何もしないと

いつまでも、そのコンプレックスや劣等感はなくならず

自分に自信がもてない。

しかし、挑戦することで

今まで出来ないことが出来るようになると

それは、大きな自信となり

そして、表情や態度、言葉までが変わってきます。

母が習字を習い始めたのは、

7年前といっていました。

現在76歳です。

生まれてきたときは、なんにも出来なくても

いろんな事に挑戦することによって

人間は、磨かれ成長していくもので

それには、年齢などは関係ないと思いました。

そして、

それが「生きる」ということではないかと思いました。

2010年12月11日

商人の道

新聞にセブンイレブンの鈴木会長の座右の銘が載っていて

なるほどと思ったので

書き記します。

「商人の道」

農民は連帯感に生きる

商人は孤独を生き甲斐にしなければならぬ

すべては競争者である

農民は安定を求める

商人は不安定こそ利潤の源泉として

喜ばねばならぬ

農民は安全を欲する

商人は冒険を望まねばならぬ

絶えず危険な世界を求めそこに

飛び込まぬ商人は利子生活者であり

隠居であるにすぎぬ

農民は土着を喜ぶ

大地に根を深く下ろそうとする

商人は何処からでも養分を吸い上げ

られる浮き草でなければならぬ

其の故郷は住むところすべてである

自分の墓所はこの全世界である

先祖伝来の土地などという商人は

一刻も早く算盤を捨てて鍬をとるべきである

石橋をたたいて歩いてはならぬ

人の作った道を用心して通るのは

女子供と老人の仕事である

我が歩む処そのものが道である

他人の道は自分の道でないと云うことが

商人の道である

上記の文章を読み、多少今の時代には、そぐわないと感じる

所もあります。

たとえば、「1行目の農民は安定を求める」

現在は、農業も農業法人などが出来て

様々な経営的革新を行っているところがあります。

安定を求めて、昨日と同じ事をやっていては

生きていけないのは、現代においては、農民も商人も

役人も、会社員もみな同じであると思う。

しかし、この文章を通じて

時代に応じて、常に

イノベーション(革新)を行っていかなければならないと言うことは

昔も今も変わらない。

そして、イノベーションを行うときに

必ず、周りの批判や反対を受け

誰からも理解されず、孤独になることもあるが

それでも、自分の信じる道を突き進む。

「二番煎じにうまみなし!」ということだと思いました。

やはり、「No1」になるか「ONLY ONE」になるかを

目指さなければいけない。

なるほどと思ったので

書き記します。

「商人の道」

農民は連帯感に生きる

商人は孤独を生き甲斐にしなければならぬ

すべては競争者である

農民は安定を求める

商人は不安定こそ利潤の源泉として

喜ばねばならぬ

農民は安全を欲する

商人は冒険を望まねばならぬ

絶えず危険な世界を求めそこに

飛び込まぬ商人は利子生活者であり

隠居であるにすぎぬ

農民は土着を喜ぶ

大地に根を深く下ろそうとする

商人は何処からでも養分を吸い上げ

られる浮き草でなければならぬ

其の故郷は住むところすべてである

自分の墓所はこの全世界である

先祖伝来の土地などという商人は

一刻も早く算盤を捨てて鍬をとるべきである

石橋をたたいて歩いてはならぬ

人の作った道を用心して通るのは

女子供と老人の仕事である

我が歩む処そのものが道である

他人の道は自分の道でないと云うことが

商人の道である

上記の文章を読み、多少今の時代には、そぐわないと感じる

所もあります。

たとえば、「1行目の農民は安定を求める」

現在は、農業も農業法人などが出来て

様々な経営的革新を行っているところがあります。

安定を求めて、昨日と同じ事をやっていては

生きていけないのは、現代においては、農民も商人も

役人も、会社員もみな同じであると思う。

しかし、この文章を通じて

時代に応じて、常に

イノベーション(革新)を行っていかなければならないと言うことは

昔も今も変わらない。

そして、イノベーションを行うときに

必ず、周りの批判や反対を受け

誰からも理解されず、孤独になることもあるが

それでも、自分の信じる道を突き進む。

「二番煎じにうまみなし!」ということだと思いました。

やはり、「No1」になるか「ONLY ONE」になるかを

目指さなければいけない。

2010年11月03日

評価を受けて、人は育つ。

聖徳太子の「17条憲法」

その11

十一に曰く、功過を明かに察(み)て、賞罰必ず当てよ。

人間は、無視されたり、軽視されたりすることが一番つらいそうです。

例えば、今まで真面目に仕事に来ていた人で、周りから評価がない状態が続いた時に、

遅刻をしたりするのは、

遅刻することで、注意されたり、怒られたりすることで、自分に注目して欲しいからだと

言うことを聞いたことがあります。

もちろん、誉められることで自分を認めてもらう事の方がうれしいのは当然ですが、

全く、声をかけてもらえないという状態なら、叱ることも大切だということだと思います。

又、人間は評価されることで成長します。

つまり、やったことに対して何の結果も出なかったら、やりがいがありません。

例えば、この僕のブログも、アクセス数が増えたり、コメントが増えるとやる気が出てきます。

人間は、誰しも自分のことを認めてもらいたいという願望があることを知ることは

いい人間関係を作るうえでとても重要なことであるとここには、書かれていると

僕は思いました。

その11

十一に曰く、功過を明かに察(み)て、賞罰必ず当てよ。

人間は、無視されたり、軽視されたりすることが一番つらいそうです。

例えば、今まで真面目に仕事に来ていた人で、周りから評価がない状態が続いた時に、

遅刻をしたりするのは、

遅刻することで、注意されたり、怒られたりすることで、自分に注目して欲しいからだと

言うことを聞いたことがあります。

もちろん、誉められることで自分を認めてもらう事の方がうれしいのは当然ですが、

全く、声をかけてもらえないという状態なら、叱ることも大切だということだと思います。

又、人間は評価されることで成長します。

つまり、やったことに対して何の結果も出なかったら、やりがいがありません。

例えば、この僕のブログも、アクセス数が増えたり、コメントが増えるとやる気が出てきます。

人間は、誰しも自分のことを認めてもらいたいという願望があることを知ることは

いい人間関係を作るうえでとても重要なことであるとここには、書かれていると

僕は思いました。

2010年11月02日

人皆心あり

聖徳太子の「17条憲法」

その10

十に曰く、こころの忿(いかり)を絶ち、瞋(いかり)を棄て、人の違うを怒らざれ。人皆心あり。

これは、自分の意見や考え方が一番正しいわけではないということが書かれています。

人は、意見が食い違ったり、自分と違う行動をとる人を見ると、怒ったり、相手を攻撃したり

非難したりします。

しかし、人間は、みんな、生まれた環境や育った環境もも違えば、今おかれている立場も

また、性別や身体や年齢も経験も皆違う。

したがって考え方や生き方も違って当然です。

僕は、出来るだけ相手の話を聞くように心がけています。

話をよく聞くと、最終的には

「この人は、僕とは違うんだ」という事がわかります。

違うと分って、それを自分のスタイルに合わせようとする。

つまり、相手を変えようとすると当然、人間関係にひずみが生まれます。

大げさに言うと、生きるということは、そういう自分と違う人と

うまく協力していくことではないかと思います。

自分と違う人、それはこれも大げさに言うと

親、兄弟も含めてすべての人です。

そうやって、色んな考え方や生き方の違う人と協力しあえるようになることが

自分の人間の幅や奥深さを作っていくものではないかと思います。

生きるとは、そういうことであると

聖徳太子様はおっしゃっているのではないかと思いました。

その10

十に曰く、こころの忿(いかり)を絶ち、瞋(いかり)を棄て、人の違うを怒らざれ。人皆心あり。

これは、自分の意見や考え方が一番正しいわけではないということが書かれています。

人は、意見が食い違ったり、自分と違う行動をとる人を見ると、怒ったり、相手を攻撃したり

非難したりします。

しかし、人間は、みんな、生まれた環境や育った環境もも違えば、今おかれている立場も

また、性別や身体や年齢も経験も皆違う。

したがって考え方や生き方も違って当然です。

僕は、出来るだけ相手の話を聞くように心がけています。

話をよく聞くと、最終的には

「この人は、僕とは違うんだ」という事がわかります。

違うと分って、それを自分のスタイルに合わせようとする。

つまり、相手を変えようとすると当然、人間関係にひずみが生まれます。

大げさに言うと、生きるということは、そういう自分と違う人と

うまく協力していくことではないかと思います。

自分と違う人、それはこれも大げさに言うと

親、兄弟も含めてすべての人です。

そうやって、色んな考え方や生き方の違う人と協力しあえるようになることが

自分の人間の幅や奥深さを作っていくものではないかと思います。

生きるとは、そういうことであると

聖徳太子様はおっしゃっているのではないかと思いました。

2010年11月01日

1406年の時を経て

最近、ブログネタを考える時間もなく、更新が止まっているので、

困った時に僕のお得意の誰かの教えや本から抜粋して今回もシリーズにします。

今回のシリーズは、上記の本の中にあった

聖徳太子が西暦604年に制定した17条憲法の10条から17条を

1日1条づつ、その本に書いてあった本の内容を抜粋して、

僕の考えも書き加えていきます。

困った時に僕のお得意の誰かの教えや本から抜粋して今回もシリーズにします。

今回のシリーズは、上記の本の中にあった

聖徳太子が西暦604年に制定した17条憲法の10条から17条を

1日1条づつ、その本に書いてあった本の内容を抜粋して、

僕の考えも書き加えていきます。

十に曰く、忿を絶瞋を棄て、人の違うを怒らざれ。人皆心あり、

十一に曰く、功過を明かに察して、賞罰必ず当てよ。

十二に曰く、国司、国造、百姓より斂とることなかれ。国に二君なく、民に両主なし。率土の兆民、王をもって主となす。

十三に曰く、諸のかんに任ずる者は、同じく職掌を知れ。らない。

十四に曰く、群卿百寮、嫉妬あることなかれ。

十五に曰く、私に背き公に向うは、これ臣の道なり。

十六に曰く、民を使うに時をもってするは、古の良典なり。

十七に曰く、それ事は独り談ずべからず。必ず衆とともに宜しく論ずべし。

2010年09月19日

成功できない原因

昨日、なんとなく本棚を見ていると、「夢をかなえるゾウ」の本が気になったので、

開いてみました。

一度、読んでいるので、20分ぐらいで読めたのですが、

前回、今回共に「ドキッ」とした所をご紹介します。

この話は、ガネーシャという人間の体にゾウの鼻、4本の腕を持ったインドの神様から

「自分を変えたい」「成功したい」と思い自己啓発本を読んだり、旅にでたりしながらも

殆どが3日坊主で終わり、「変われない」「成功できない」平凡なサラリーマンが様々な課題を

出されてこなしていく愛とファンタジーと、笑いのある本ですが、

「変わりたいので、教えてください」と誓った

すぐ後に出されて最初の課題「靴磨き」のエピソードです。

お金持ちにだって、だらしない人はいるでしょうし、もっと、他の課題はないですかね?」

「自分な」

「はい。なんでしょう?」

「今まで、自分なりに考えて生きてきて、それで結果出せへんから、こういう状況になってるんとちゃうの?」

「そ、それは・・・」

「ほなら、逆に聞きたいンやけど、自分のやり方であかんのやったら、人の言うこと素直に聞いて

実行する以外に、なんか方法あんの?」

「うぐぐ・・・」

「それでもやれへんていうのは、何なん?プライド?

自分の考えが正しいに違いない、いうプライドなん?」

プライド・・・・なのだろうか?

「もしくは、期待してるんのやろ。自分のやり方続けてても、いつかは成功するんやないかって!

ま、先に現実から言うとくと、保証したるわ。自分このままやと2000%成功でけへんで」

「何で、そんなこと言い切れるんですか?」

「そんなもん、自分が『成功せえへんための一番重要な要素』満たしとるからやろがい」

「成功せえへんための一番重要な要素ってなんですか?」

「成功しないための一番重要な要素はな、『人の言うことを聞かない』や。そんなもん当たり前やろ。

成功するような自分に変わりたいと思とって、でも今までずっと変われへんかったっちゅうことは、それは

つまり、『自分の考え方にしがみついとる』ちゅうことやんか!

自分が成功でけへんのはなぁ・・・・今さっき『靴磨きして意味あるの?』と考えた、まさに

その考え方にすべての原因があるんやで」

「そんな一番、一番、一番、簡単なことも分かれへんのやろ、この頭は!」

毎回、この箇所は衝撃的です。

僕もいろんな研修に行ったり、本を読んだりしていますが

「自分の思った人生を歩んでいない」ということは

結局、自分はなんにも変わっていない!ということで

そして、自分はとても頑固者で素直ではないということになるからです。

学んだ事、教えられたことは

「すぐに実行し」

自分の習慣となるまで

「継続」することが大切だということを

この本は教えてくれています。

とても、読みやすい本で

出されている課題は、誰にでも出来る課題で

そして、「なるほど」と思う課題ばかりです。

「成功したい!」

「自分を変えたい!」

と思っている方には、お薦めの一冊です。

2010年09月16日

全社一丸のチームをつくる

昨日は、できる思考で

昨日は、できる思考で業績アップセミナーが和歌山Big愛で

あったので参加させて頂きました。

久しぶりに、お会いする方もいらっしゃいました。

先日、お祝いを頂いた、森仁さんもいらっしゃいました。

まずは、「中小企業の強みは?」というテーマで、

まずは、「中小企業の強みは?」というテーマで、グループディスカッションが行われました。

グループには、米匠のMさんとMさんの社員さん2名と

24歳の男性と、同じく24歳の女性がおられました。

24歳の男性と、同じく24歳の女性がおられました。この24歳の男性とは、実は今日もお会いするご縁を頂きました。

みなさん、Mさんと僕を除く4名の方は、お若い方ばかりでしたが、

みなさん、しっかりとした意見を持たれて、感心いたしました。

みなさん、しっかりとした意見を持たれて、感心いたしました。僕なんかより、優秀な人材です。

さて、先ほどの答えなんですが、様々ありますが

中小企業白書2009によると

中小企業白書2009によると1、経営者と社員さんとの一体感・連帯感(24%)

2、個別ニーズにきめ細かく対応する柔軟な対応力(22%)

3、経営における大胆かつ迅速な意思決定ができる(18%)

となっています。

これらを発揮するには、人と人とのコミュニケーションが大切であると思いました。

この人と人とのコミュニケーション、つまり人間関係がいい会社は、力を合わせて

業績がいい会社になります。業績がいいとさらに会社の雰囲気はよくなり、人間関係もさらによくなります。

反対に、人間関係が悪い会社は、業績もあがりません。

業績が悪くなると、さらに人間関係は悪化しやすくなります。

しかし、離職する90%ぐらいの原因は、人間関係です。

ということは、人間関係のうまく行っていない会社が多いということです。

では、それらは、なぜそのようなことがおきるでしょうか?

どうすれば、解決できるのでしょうか?

これについては、昨日いくつかの事を学びました。

そのひとつをご紹介します。

それは、

(全社一丸のチームをつくる)

そのためには、

1、健全な価値観の共有

a、仕事観

b、人間観

c、人生観

2、理念の共有

3、ビジョンや目標の共有

4、情報の共有

5、成果の共有

でした。

まだまだ、僕はこれが出来ていません。

どうしてこれらをしていくか、しっかり考えます。

こういったことにご興味のある方は、

和歌山経営研究会または、日本創造教育研究所をご覧ください。

僕も年に1回ぐらいは、参加させて頂いています。

2010年08月27日

ここが違う!お客様への対応!

写真は、サッポロビールさんから送られてる月刊誌の一部です。

下記に私が一番注目した記事を抜粋します。

(引用始)

さて、差別化の決定打ともいえるサービスについて指摘します。

いくつかの大規模店のサービスが減速している主たる要因の一つは

ピンポン(コールベル)やタッチパネルによるコミュニケーション。

本当にこれでいいなおかだろうかとクビを傾けざるを得ません。

何故なら、そこにあるのは効率だけだからです。

言い換えるとオーダーのやりとりがお客様のペースで固定化されているのです。

居酒屋は違う道を選ばなければなりません。

ウォッチングといいますが、お客様がしてほしいことを察知して動く、

お客様の目を追う、こういうマニュアル的でないおもてなしが、一番効果があるのです。

(引用終わり)

上記について私なりの見解を書きます。

「お客様のニーズに応える」

これは、商売の基本です。

お客様が、注文したい時に注文したいものをお伺いする。

一見、理にかなっているように思えます。

しかし、本当にそうでしょうか?

お客様は、飲食店には当然

「美味しいものを食べたい」と思っていらっしゃいます。

美味しいと感じるのは、個人の体調や習慣など嗜好もありますから

確かにお客様の望むものが一番「美味しい」と感じるのかもしれません。

しかし、もしかしたら

もっと美味しいメニューや新しいメニューがあるのに、気づいていらっしゃらないのかもしれません。

また、お客様との対話の中で、少し個別対応でアレンジすることで

「そのお客様だけのご馳走」を作ることができるかもしれません。

うちの店で言うなら

お刺身などは、その代表的な例です。

マグロ、サーモン、カンパチなどは大手居酒屋店でもメニューとしてあり

親しみやすいメニューです。

しかし、スズキや鯖の造りなどは

鮮度が良くなければ刺身にできないので

なかなか食べられませんが、これもまた絶品です。

また、1日寝かした方が美味い魚もあります。

こういうタイミングを知っているのは

スタッフだけです。

ですから、お客様から言われた注文を受けるだけでなく

こちらから提案することによって

「お客様が望んでいた以上の価値(美味しさ)」を提供できるのです。

また、この筆者は、

ピンポンやタッチパネルは、効率を重視していると書いていますが

これも必ずしもそうでは、ありません。

当店でも

「今、聞きに行ったところなのに・・・」

なんて事があります。

同じテーブルはもちろん、隣や近くのテーブルなんていうのは

しょっちゅうあります。

確かに、バックヤードでの作業や

ドリンクを作ったり、レジや料理を運ぶなどの作業に追われている時は

効率的なときもあります。

しかし、お客様のペースで対応するのは

実は、とても非効率なのです。

また、熟練のアルバイトさんになると

キッチンの状態によって

メニューをうまく提案します。

追われていて時間のかかるポジションのメニューもあれば

比較的、手すきですぐに対応できるメニューもあります。

そういう意味でも、こちらからの働きかけは、

全体として効率的になることもあるのです。

これらの機器が有効な場合もありますが

万能ではないのです。

また、こちらからの働きかけが上手いと

客単価もUPします。

但し、私が書いたようなことは

ある程度、経験が必要で

「プロ」とならなければ、なし得ません。

そういう意味では、前回のブログで書いた

事とは、逆となりコストUPすることもありますが

「顧客満足」「サービス力の向上」を第一義と考えるならば

筆者の言うように、

ここが「一番の力の入れどころ」なのです。

「お客様のペース=顧客満足ではない」と

私は思います。

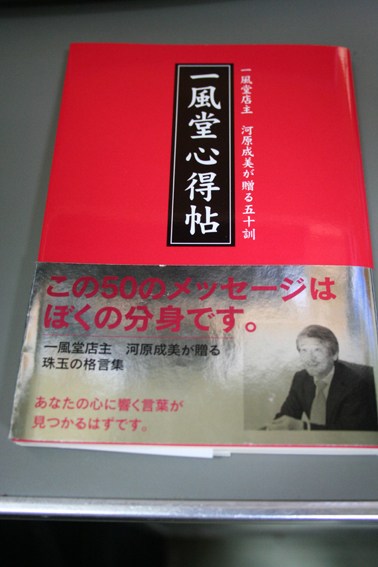

2010年08月17日

良い店にはリズムがある。

以下は、写真の本からの引用です。

《引用開始》

僕たちが、運営する店で、ラーメンの試食をしていた時のことです。《引用終わり》

僕たちは、カウンターに座って、入り口に対して背を向けていたのですが、

お客様が来店されたことがすぐにわかります。

しかし、店のスタッフは気づかない。

感覚的にはその2.5秒後に、ようやく「いらっしゃいませ」と声が上がる。

同じように、注文したいと思っているお客様が目線を合わせようとスタッフを追っているのに

気づかない。2.5秒後に「はい。ご注文でしょうか?」

また、ラーメンが厨房から出ているのに、すぐに取りにいかない。

ここにも、2、5秒の余計な時間がかかっている。

たった、2、5秒と思うかもしれません。確かにクレームに繋がるような問題としては

顕在化していない。

しかし、この微妙な間の悪さが、お客様の居心地を悪くしている

ことを忘れてはなりません。

芝居や演芸でも、武道でも、「間が大切」と言われています。

例えば、演劇で役者がほんの少しづつセリフのタイミングを外していったら、

本当に恥ずかしいことですよね。

良い店にはリズムがあります。お客様が次にどうしたいのか。何を求めているのか。

常に仮説を立て、気配りし、気遣いすることで、心地よいリズムを生み出してください。

僕もこれと同じような事を心がけるようにしています。

当店では、殆どの席に「呼び鈴」を置いていますが

これが鳴らないように、気遣いをしています。

ない席では、できるだけ「すいませ~ん!!」と大きな声で

お客様に呼ばれないようにしています。

また、呼び鈴が鳴った時は、出来るだけ速やかに返事をして

お客様の所にいくようにしています。

お客様が、大勢いらっしゃる時は、

これが、連続すると「リズム」が生まれ

そして、それが「活気」に繋がります。

河原社長がおっしゃる

「2.5秒の間」

これを失くすには、僕は

緊張感をどれだけ持って仕事を続けることが出来るかどうか

緊張感をもつと、

「五感」のうち特に次の二つが鋭敏になります。

視覚、聴覚、そして、体全体で「気」を感じられます。

それが、いち早くお客様の変化に対応できるコツだと思います。

今日も、先程まで忙しかったですが

今日は、みんながこの緊張感をもっていたので

声も出ていて

とてもいいリズムで出来ていたと思います。

2010年08月11日

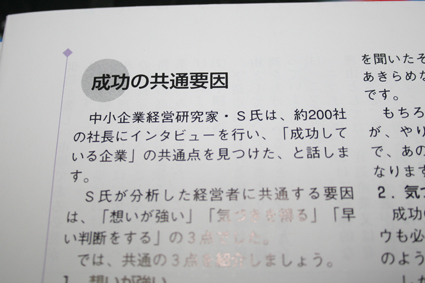

成功の共通要因

株式会社 千代田キャピタルニュースの第3弾で締めくくりです。

第1弾は、「不況しらずのお店」

第2弾は、「儲かる商売」でした。

第1弾では、理念の大切さ

第2弾では、時代に合わせて工夫する

でした。

「成功の共通要因」

中小企業経営研究家・S氏は、約200社の社長にインタビューを行い、

「成功している企業」の共通点を見つけた、と話しています。

S氏が分析した経営者に共通する要因は、

1、「想いが強い」

2、「気づきを得る」

3、「早い判断をする」

の3点でした。

上記について書かれている内容を加えながら

また、僕なりの解釈を書きます。

1、「想いが強い」

経営が、常に順風満帆で右肩上がりの企業は、100%ないと言ってもいいでしょう。

想いが弱ければ、逆境や障害が目の前に来たら、あきらめてしまいます。

目標に対する強い想いがあれば、勉強したり、工夫したり努力します。

そして、壁を乗り越えるのです。

2、「気づきを得る」

新聞や雑誌、テレビ、また街の中の何気ない風景の中にも

商売のヒントが隠されています。

上記の気づきとは、「あっ!」という発見です。

どうすれば、今よりもっとよくなるかと考えていても

気づきの多い人は、どんどんとアイデアが浮かびます。

そして、気づきには、もう一つ

「あっ!」という自己への反省もあります。

目標が決まっていれば、自分の居場所を確認しなければいけません。

現在地点を客観的に見る冷静さも必要です。

3、早い判断をする。

気づきを得ても、迷っているうちにチャンスは逃げます。

考えていても結果はでません。

行動あるのみです。

たとえ、失敗してもチャレンジすることで

また、新たな課題や気づきがあります。

失敗を恐れていて、何もしないよりは

即行動!

これが、成功者の秘訣です。

以上が、記事を読んだ僕の感想です。

2010年08月09日

儲かる商売

昨日の「不況知らずのお店」で

紹介した千代田キャピタルさんのニューレター第2弾です。

この、後にも少し続きますが、省略します。

ここで、「旧くて」というのは、昔からある商売と解釈しました。

そして

「新しいもの」とは、時代にあったやり方と解釈しました。

例えば、

「古本屋」これは、古物商つまり質屋と考えると

江戸時代ぐらいにはあったと考えられます。

そして、戦前、戦中、戦後に古本屋さんは存在しました。

今は、新書と同じように

AMAZONやBOOKOFFやオークションでも売り買いできます。

古本を扱うというのは、昔からある商売ですが

インターネットを使うという新しいやり方で成功しています。

IPADの出現により、電子書籍が進むと

ダウンロードと言う形で、即座に手に入るようになります。

そして、必要なくなった電子書籍をまた、売買できるシステムが出来れば

さらに、安価で本を読めるかもしれません。

中には、骨董品などの価値としてあるものは

現物の本と残るでしょうが

マーケットの需要は少ないでしょう。

しかし、電子書籍そのものは、

まだ新らしすぎて、違和感があるので

今なら、先のNET買うか、オークションなどが一番需要があるかもしれません。

他にも、ビールは、第3ビールが開発されたり

魚屋さんなどは、スーパーで切り身や刺身、焼き魚にして売られたりなども

時代に合わせた商品や売り方ではないかと思います。

「古くからある商売を新しいやり方で」と考えると

どんな商売も商品(大きさ、発注ロット、多様性)や売り方(納期、決済方法、配達方法、受注の仕組み、営業時間)

価格などを時代に合わせて工夫し、より進化させることによって、儲かる。

つまり、

どんな商売も時代の変化に対応すれば、儲かる可能性がある

と言う風に、私は理解しました。

紹介した千代田キャピタルさんのニューレター第2弾です。

「今、儲かる商売はあるか?」に対するAさんの答え。

「旧くて古いものは、ダメだ、かび臭くてネ。新しくて新規なものもダメだ、違和感を持たせるから」

「そこで、儲かるのが旧くて新しいものではないか」

例えば、靴磨き。

駅の構内で寒風にさらされながら靴を磨いて600円もらったのが昔のやり方。

今は暖かい店の中で磨き、500円。従業員には60歳以上の方を雇う。

鍵屋などの兼業でやるのもよい。

これが、旧くて新しい商売となる。

この、後にも少し続きますが、省略します。

ここで、「旧くて」というのは、昔からある商売と解釈しました。

そして

「新しいもの」とは、時代にあったやり方と解釈しました。

例えば、

「古本屋」これは、古物商つまり質屋と考えると

江戸時代ぐらいにはあったと考えられます。

そして、戦前、戦中、戦後に古本屋さんは存在しました。

今は、新書と同じように

AMAZONやBOOKOFFやオークションでも売り買いできます。

古本を扱うというのは、昔からある商売ですが

インターネットを使うという新しいやり方で成功しています。

IPADの出現により、電子書籍が進むと

ダウンロードと言う形で、即座に手に入るようになります。

そして、必要なくなった電子書籍をまた、売買できるシステムが出来れば

さらに、安価で本を読めるかもしれません。

中には、骨董品などの価値としてあるものは

現物の本と残るでしょうが

マーケットの需要は少ないでしょう。

しかし、電子書籍そのものは、

まだ新らしすぎて、違和感があるので

今なら、先のNET買うか、オークションなどが一番需要があるかもしれません。

他にも、ビールは、第3ビールが開発されたり

魚屋さんなどは、スーパーで切り身や刺身、焼き魚にして売られたりなども

時代に合わせた商品や売り方ではないかと思います。

「古くからある商売を新しいやり方で」と考えると

どんな商売も商品(大きさ、発注ロット、多様性)や売り方(納期、決済方法、配達方法、受注の仕組み、営業時間)

価格などを時代に合わせて工夫し、より進化させることによって、儲かる。

つまり、

どんな商売も時代の変化に対応すれば、儲かる可能性がある

と言う風に、私は理解しました。

2010年08月08日

不況知らずのお店

千代田キャピタルマネジメントという会社から送られてくるニュースレターにあった記事を3つ紹介します。

と書いてありました。

僕は、この記事の題名

「不況知らずのお店」というテーマについて

二つの要因があると感じました。

ひとつは、この記事の締めくくりにもあるように

「多くの人においしいもの」という経営理念の浸透です。

経営理念の大切さは、色んな経営の本に書かれています。

そして、もうひとつのここでは、要因として挙げられていなかった

ことは、

「お店は無理に大きな利益を出さなくても、やっていければ良い」

という経営戦略です。

もし、この経営者が

「もっと利益を大きくしたい」

「店舗数を増やしたい」

という拡大戦略をとっていたとしたら

好景気の時は、売上や利益はどんどん伸びていたかもしれません。

しかし、そうでない時は、逆に売上や利益や店舗数は減っていったでしょう。

そうなれば、不況を感じずにはいられなかったでしょう。

自分の会社やお店の売上の落とし所(目標)を

敢えて、低くしているのです。

そうすることにより、

必然的に固定費や負債の額は少なくてすみます

小さな経営に徹しているのです。

決算書を見ていないので、推測ですが

この会社の

損益分岐点比率は、低いと思います。

(安全余裕率は、高いと思います。)

簡単な例でいうと

ラーメン屋さんで

「うちのお店は、どんなにお客様が来ても、30食しか売りません」

というお店が、毎日必ず30人のお客様が来られるとしたら、

そこの売上は、毎日同じ売上で同じ経費です。

しかし、通常の営業スタイルで

お客様が来るだけ売るとか

店舗を増やすことで、在庫や人員や固定費の増大に繋がります。

お客様が右肩上がりで来る間は、いいですが

そうでない場合は、縮小せざるを得ません。

どういう戦略をとるかは、そこのお店や会社によりますが、

K洋菓子店は拡大戦略を取らなかったために

「不況知らず」とK社長が言う

もう一つの要因だと感じました。

K菓子店・Kさん(女性経営者、70歳)は、

「不況を感じない」と話します。

"ドラ焼"では、有名店・Uは180円、スーパーは105円

そして、K菓子店さんは、150円。

出来たての美味しさで、お腹一杯食べられると50歳から90歳の女性に人気です。

Kさんは、

「お店は無理に大きな利益を出さなくても、やっていなければ良い」と言います。

お店は、十二店あるのですが、各店の売上は、1日3万の所もあるし、

10万円の店舗もあると、バラバラです。

しかし、従業員には「お得感のあるお菓子を売りたい」という

共通認識があります。

「多くの人においしいもの」をとの顧客志向の共有が、不況知らずの要因なのでしょう。

と書いてありました。

僕は、この記事の題名

「不況知らずのお店」というテーマについて

二つの要因があると感じました。

ひとつは、この記事の締めくくりにもあるように

「多くの人においしいもの」という経営理念の浸透です。

経営理念の大切さは、色んな経営の本に書かれています。

そして、もうひとつのここでは、要因として挙げられていなかった

ことは、

「お店は無理に大きな利益を出さなくても、やっていければ良い」

という経営戦略です。

もし、この経営者が

「もっと利益を大きくしたい」

「店舗数を増やしたい」

という拡大戦略をとっていたとしたら

好景気の時は、売上や利益はどんどん伸びていたかもしれません。

しかし、そうでない時は、逆に売上や利益や店舗数は減っていったでしょう。

そうなれば、不況を感じずにはいられなかったでしょう。

自分の会社やお店の売上の落とし所(目標)を

敢えて、低くしているのです。

そうすることにより、

必然的に固定費や負債の額は少なくてすみます

小さな経営に徹しているのです。

決算書を見ていないので、推測ですが

この会社の

損益分岐点比率は、低いと思います。

(安全余裕率は、高いと思います。)

簡単な例でいうと

ラーメン屋さんで

「うちのお店は、どんなにお客様が来ても、30食しか売りません」

というお店が、毎日必ず30人のお客様が来られるとしたら、

そこの売上は、毎日同じ売上で同じ経費です。

しかし、通常の営業スタイルで

お客様が来るだけ売るとか

店舗を増やすことで、在庫や人員や固定費の増大に繋がります。

お客様が右肩上がりで来る間は、いいですが

そうでない場合は、縮小せざるを得ません。

どういう戦略をとるかは、そこのお店や会社によりますが、

K洋菓子店は拡大戦略を取らなかったために

「不況知らず」とK社長が言う

もう一つの要因だと感じました。

2010年07月31日

社長の仕事

田舞社長ののお話は、いつ聞いても、迫力があります。

そして、深いです。

今回は、以下の事を学びました。

社長の仕事

1、志をもつこと

2、人を育てること

3、業績をあげること。

4、自分を向上させること。

そして、これらを成し得るには

◆博学(ひろく、学ぶ)

◆篤志(熱く、志す)

◆切問(切に、問う)→自分を見つめる

◆近思(現実から離れず、足元もしっかり見つめる)

自分は、社長失格だと思いました。

それだけに、次の言葉が私に勇気を与えてくれました。

「最初から、立派な人間はいない。

立派になりたいと心に刻み

立派になるために日々努力し、.

その努力を積み重ねて立派な人間になる。」

立派になりたいと心に刻み

立派になるために日々努力し、.

その努力を積み重ねて立派な人間になる。」

しっかりと自分を見つめ

今の自分でいいところはどこなのか?

今の自分にかけているところは何なのか?

今の仕事のやり方でいいのか?

何がしたいのか?

何をするべきなのか?

何のためにするのか?

いつまでにするのか?

どうやって行うのか?

を深く考え、決断して

そして、行動していきたいと思います。

2010年07月31日

高い志を持つ。

同窓会&勉強会では、お二方の共に学んだ同士の経営発表がありました。

お一人目がマエダハウジングの前田社長

お二人目がエコリングの桑田社長

詳しい内容は、ここでは、書けませんが、

お二人とも、この時代にとても素晴らしい業績を作られています。

そして、共に学んでから5年の月日が経過しますが、

私と比べ、この5年間でとても成長されています。

同じ時に、同じ様に学んだのですが

その後の生き方や仕事の仕方でこんなにも差がつくのかと

反省するばかりです。

やはり、いつも高い目標を持ち続け

そして、学び続け

考え続け

変革しつづける。

そんな人、そんな会社は、

こんな時代でも、立派な業績を作られています。

お二人の発表を聞き、反省と

そして、刺激を頂き

自分を奮い立たせることができました。

次の記事では

田舞代表のお話です。

お一人目がマエダハウジングの前田社長

お二人目がエコリングの桑田社長

詳しい内容は、ここでは、書けませんが、

お二人とも、この時代にとても素晴らしい業績を作られています。

そして、共に学んでから5年の月日が経過しますが、

私と比べ、この5年間でとても成長されています。

同じ時に、同じ様に学んだのですが

その後の生き方や仕事の仕方でこんなにも差がつくのかと

反省するばかりです。

やはり、いつも高い目標を持ち続け

そして、学び続け

考え続け

変革しつづける。

そんな人、そんな会社は、

こんな時代でも、立派な業績を作られています。

お二人の発表を聞き、反省と

そして、刺激を頂き

自分を奮い立たせることができました。

次の記事では

田舞代表のお話です。